Молодого выпускника Морской Академии Санкт-Петербурга, геодезиста Гвоздева приставили к экспедиции якутского атамана Шестакова. Тот летом 1727 года получил в Петербурге добро на исследование ресурсов Камчатки, Охотского моря и поиск «Большой Земли» (тогда никто точно не знал, это большой остров, полуостров в районе Берингова пролива или что-то ещё)

Собираемся в экспедицию

Дальше начинается муторная подготовка: корректировка планов, хантинг высококлассных специалистов, согласование бюджета и закупка оборудования, которые даже у меня вызывает острое узнавание. А ведь это 1727 год. Наконец. Морское ведомство выслало в Сенат с «надлежащими» инструментами всех «адмиралтейских служащих», назначенных в экспедицию Шестакова: геодезиста, 10 матросов, подштурмана Ивана Федорова и голландца на русской службе штурмана Якова (Якоба) Генса. Шестакову команда показалась не очень (про нашего геодезиста он правда ничего не сказал): матросы ему показались неумелыми и готовыми разбежаться, «А штурман и подштурман к означенной посылке и быть не надлежит, понеже штурман без ног и русского языка мало знающей, а подштурман болен».

Кажется, Шестаков только начал догадываться, что иная милость хуже немилости. От снабжения отговориться не удалось. Документы подписаны согласно ТЗ.

Гвоздев запросил себе в помощники хотя бы двух человек: «ибо и в ближния места посылаютца геодезистов по 4 и по 2 человека, и чтоб в оную посылку определить ему в помощь геодезии учеников двух человек». Отказали. Мол, в навигацкой школе студентов достаточно не имеется. Пусть геодезист Гвоздев берёт себе в помощники людей из служилых и обучает их по ходу дела.

Чем измеряли

По описи геодезист получил следующее: железная «мерительная» (аналог рулетки), теодолит (Это цитата из книги Гольденберга «Михаил Спиридонович Гвоздев». В книге указан источник ЦГАДА, ф. 248, кн. 690, л. 298 об., 306 об.. В найденной описи РГАДА не удалось обнаружить такую единицу хранения), азимут-компас для измерения румбов ходовой линии (это для курса корабля), квадрант (для определения широт).

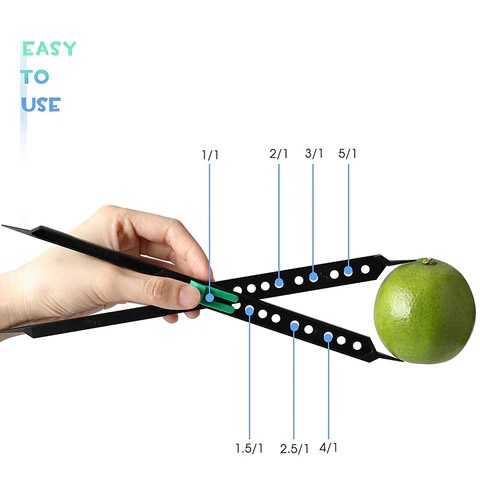

Но мало отснять инструментально, карту надо нарисовать (желательно в цвете). К этому давалась готовальня с принадлеяшостями, циркули простой и треножный, линейка с делениями (масштабная линейка), «таблицы, хартины плоская и меркоторская» (то есть карты в проекции Меркатора и планы, а также циркуль хартинный (циркуль для карт). Предположительно – пропорциональный делитель отрезков, который помогает работать с картами разных масштабов.

Но на чём рисовать карту? Пришлось ещё писать прошение докупить:

- «для сочинения ланткарт и для планов точных островов» александрийскую и полуалександрийскую бумагу (это что-то вроде дорогой акварельной бумаги сегодня);

- «для рисования чёрных чертежей и для записки реэстров и журналу и для постилки и оклейки карт» — бумагу книжную и писчую;

- краски «для рисования ланткарт и островов и для разделения и означения земель»;

- чернила китайские и карандаши, кисти;

- трубку подзорную —«для присмотру на море и для дальнего виду на острова для знатных мест»;

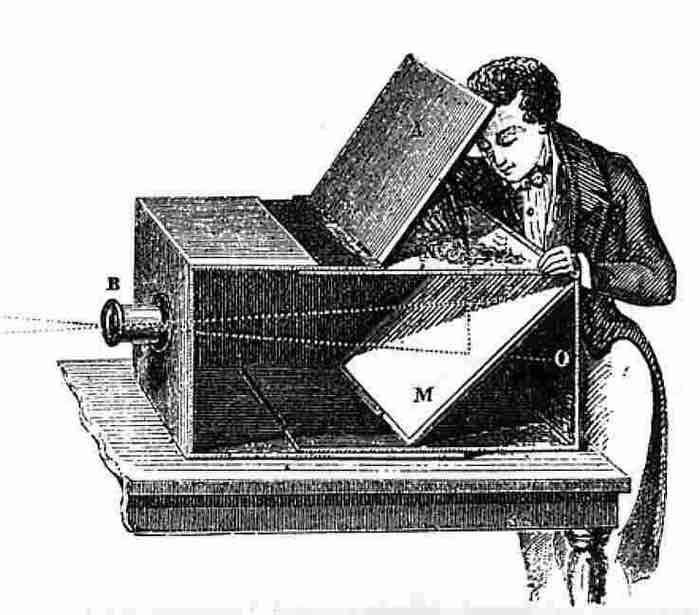

- камер-обскуру —«для лутчаго снятия прешпекту знатных мест» ;

- «плиту каменную»—для растирания красок.

Сенат повелел «потребное число означенных инструментов и материалов» купить в Петербурге или в Москве (мало чем это отличается от сегодняшних сборов) и отдать геодезисту Гвоздеву «с роспискою немедленно, а сколько оных по цене куплено будет, о том репортовать» . Насилу собрались.

Отправляемся в экспедицию

Базой экспедиции атамана Шестакова должен быть стать Якутск. Это же якутский атаман, правильно?

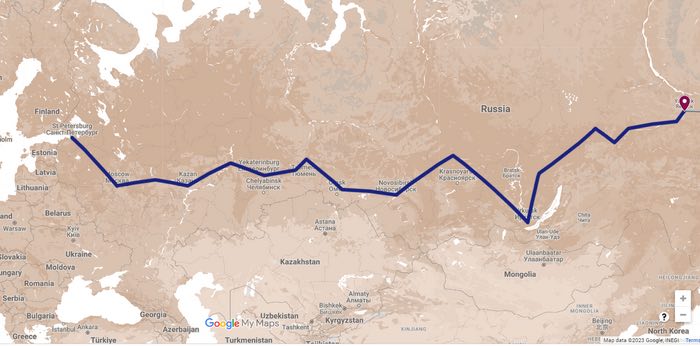

Гвоздев покинул Петербург в составе экспедиции в начале августа 1727 года. Нашему герою лет 26-27, но он уже опытный специалист, на счету которого четыре года самостоятельных работ в Новгородской губерниии, в столице его ничего не держит: он сирота на государевой службе. Из Петербурга двинулись в Москву (как же иначе). В Москве закупили в дорогу товары, инструменты и материалы. Потом Казань (были там в начале сентября): подобрали там ботовых дел подмастерье Ивана Спешнева (вероятно, выпускника той же морской академии). Следующий пункт Тобольск (столица Сибири).

В Тобольске возникает проблемка. От Петербурга уже далеко – губернатор Сибири Долгоруков Михаил Владимирович назначает «своего» руководителя экспедиции: Дмитрия Ивановича Павлуцкого (в истории эта экспедиция так и осталась как экспедиция Шестакова-Павлуцкого). Возникает конфликт субординации: велено двум руководителям решать все дела с «общего согласия». А такое, как мы знаем, бывает только в сказках. В итоге Шестаков продолжает считать, что его задумка – его экспедиция. А Павлуцкий – что Шестаков – неотесанный, деревенщина, лезущий не в своё дело.

Дальше к экспедиции, как к древнему войску – по мере продвижения начинают примыкать участники. К Иркутску она насчитывает почти две сотни. Заодно берут сотню крестьян: «в партии без таких набранных крестьянских детей быть невозможно, понеже они к службам заобычайны и к приуготовлению пути лыжи, нарты и лотки зделать умеют и всякого зверя промыслить могут и будут содержать новонаборных из гулящих и ис каторжных, обретающихся ныне при партии в службе». То есть, помимо тех 200 человек, которые набрались из служилых людей, планировали брать каторжан, которых в Сибирских землях было великое множество и рекрутировали сотню крестьян, чтобы те и за каторжанами присматривали и выполняли роль команды снабжения: зайца добыть, лыжи сделать.

Русский крестьянин в тулупе. Иллюстрация к самой известной книге о России середины XIX века La Russie en 1839 маркиза де Кюстина. Париж, 1855

Но как из Иркутска попасть в Якутск? Рядом с Иркутском есть поселок Усть-Кут (сейчас и тогда небольшой), стоящий в верховьях Лены. Вот там экспедиция построила суда и пошла по реке к Якутску. Лучше тут посмотреть на карту.

В конце июня 1728 года флотилия прибывает в Якутск. Год на дорогу, из них семь месяцев на сплав по Лене. Почему так долго – спросите вы? А вы сейчас попробуйте из Питера в Якутск на машине попасть: почти 10 тыс км, 6 суток в пути без остановок. А в 18 веке дороги были не те, что сейчас и в распутицу почти не ездили. Более того, такая большая группа просто не может перемещаться по стране быстро.

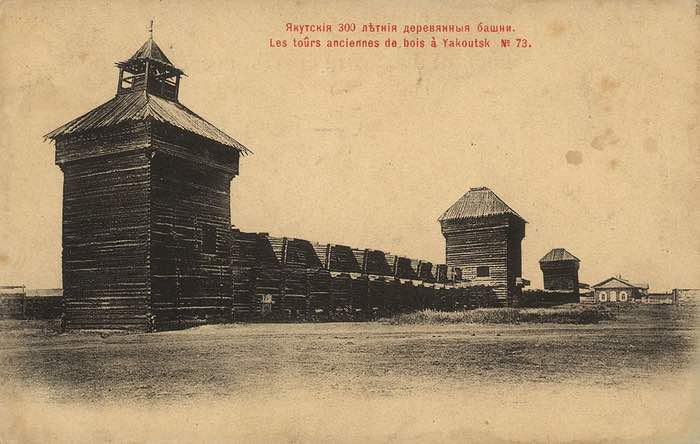

Якутск в те времена значился в составе Сибирской Губернии (то есть, управлялся из Тобольска). Сколько там жило человек – точно неизвестно, но где-то в районе тысячи-двух. Причём в последние годы туда хлынули новые люди: люди первой Камчатской экспедиции, Евреинов и Лужин, другие, отправляющиеся на восток служилые.

К экспедиции Шестакова-Павлуцкого в Якутске присоединились ещё 426 человек. Представьте себе острог – форт, фактически, основанный лет сто назад, в котором обреталась несколько сотен жителей. А тут за последние десять лет в него прут и прут солдаты, священники, учёные, географы и прочий люд из Петербурга и Москвы. Их надо чем-то кормить и где-то селить. Экспедиция – это ведь не «пришли – переночевали – пошли дальше». Под тысячу мужчин (возможно с семьями) с инструментами, лошадьми, скарбом, припасами, стройматериалами почти год «гостили» в Якутске: планировали работы, закупали провиант, писали письма и доносы отчеты.

В течение этого года экспедиция Шестакова разделилась подобно змею: Шестаков со своими людьми отправился в Охотский острог (700 км по прямой от Якутска), Павлуцкий – в Анадырский (2000 км от Якутска). Между этими точками 1500 км по прямой. (попробуйте ещё раз глянуть на карту). Отправить в разные удалённые точки несколько сот человек на автономном обеспечении как минимум на год – задача непростая даже сейчас. Она требовала времени и усилий.

С начала пути прошёл год, как видите, а экспедиция даже не начала свои исследования.

Продолжение следует.

Начало: Как геодезист Гвоздев не открыл Аляску. Часть 1

Источник: блог Лига историков