Следствие и суд

Первая информация о восстании ительменов в Петербург поступила только в декабре 1732 г., но уже в 27 октября, получив донесение о камчатском «бунте» и не запрашивая мнения вышестоящих инстанций, сибирский губернатор А.Л. Плещеев распорядился, чтобы Иркутская провинциальная канцелярия направила для расследования обстоятельств «бунта» майора Якутского пехотного полка Василия Фёдоровича Мерлина. В январе-феврале 1732 г. его помощником был назначен капитан Дмитрий Иванович Павлуцкий, тот самый, легендарный участник русско-чукотских войн. В то время он как раз находился на Чукотке, командовав из Анадырского острога всем Северо-Восточным краем.

Сенатским указом 23 февраля 1733 г. он из капитанов был произведён в майоры. Отвлекаясь от темы и забегая далеко вперёд, скажу, что в 1747 году он погибнет в очередном сражении с чукчами. Судьба этот человека без всяких сомнений достойна написания отдельной книги. Ещё лучше было бы снять о нём художественный фильм, но, к сожалению, руки у наших киноделов растут не из плеч, так что лучше пусть и не берутся. Нам же остаётся только порадоваться тому, что несколько лет жизни столь неординарной личности были отданы Камчатке.

9 марта 1733 г. в Петербурге сенаторы заслушали информацию о камчатском «бунте» и сделали доклад императрице Анне Иоанновне. В докладе было признано, что «измена учинилась от несносных обид комиссарских» и главной причиной восстания были «их злые и разорительные с таким диким народом поступки». Поэтому сенаторы посчитали необходимым приговаривать к смертной казни только «одних пущих заводчиков» из числа ительменов, а «прочих от смертной казни освободить потому, что народ дикий и пущую причину к бунту имели от озлобления своих управителей, а бить челом им в такой дальности некому и может что и не знают».

Зато в отношении «обидчиков» планировались самые жёсткие меры.

Чтобы казни виновных произвели должный эффект, их надо было провести публично, в присутствии всех глав ительменских поселений: подданные должны были своими глазами узреть справедливость и неотвратимость монаршего правосудия. 21 мая появился именной указ императрицы «О нечинении обид и притеснений ясачным людям, живущим в Якутском ведомстве и в Камчатке», предполагавшийся для публичного объявления. В указе говорилось, что для пресечения злоупотреблений на Камчатку послана следственная комиссия, которой было приказано «в вышеупомянутых разорениях и обидах не только жестоко разыскивать, но самих разорителей смертью казнить, а взятые с них лишние сборы, сколько отыскано будет, возвращать». Увы, не все из этих благих пожеланий оказались реализованы на практике.

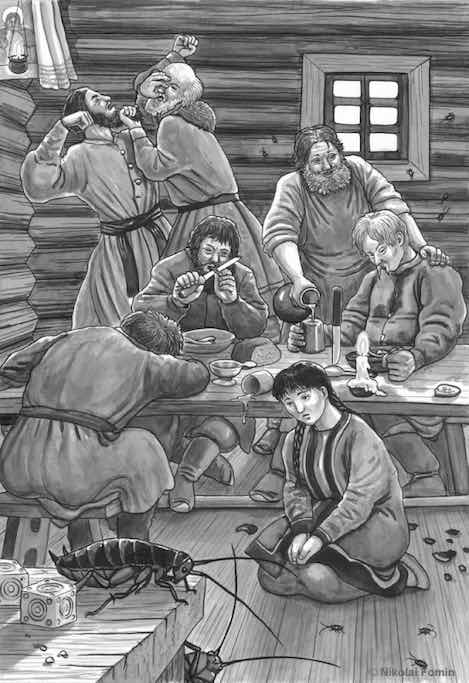

В октябре 1733 г. «Розыскная походная канцелярия», под руководством Мерлина прибыла на Камчатку, Павлуцкий смог присоединиться к ней только в мае следующего года. В команде канцелярии сосредоточилось более двухсот человек, не считая гарнизоны камчатских острогов. Следствие шло целый год и только к концу 1734 года Канцелярия закончила выяснение всех обстоятельств «бунта» и определение главных его виновников и зачинщиков. В ходе допросов, в том числе с применением пыток, все вожди восстания «повинились» в своей «измене», однако главную вину они возложили на ясачных комиссаров, сборщиков и казаков, которые своими бесчинствами довели их до отчаяния. Служилые люди, обвинённые в злоупотреблениях, признались во всем (правда, в основном под пытками), сообщив следователям многие подробности той системы дикой эксплуатации аборигенов, которая существовала на Камчатке.

Приговор Розыскной канцелярии, подписанный 28 февраля 1735 г. подтвердил предварительный вывод Сената по поводу причин «бунта», возложив главную вину за случившееся на местную камчатскую администрацию. Исходя из данных ей полномочий, Розыскная канцелярия сама определила виновным меры наказания. В соответствии с указом от 9 мая 1733 г. приговоры приводились в исполнение публично в течение 1735 г. По результатам следствия было повешено трое русских и десять ительменов, в том числе и Фёдор Харчин. Кроме того, один русский умер после наказания батогами, а два ительмена умерли во время следствия. Телесным наказаниям (битьё кнутом, или батогами) подвергнуто 44 ительмена и 63 русских, в числе которых оказался и активный участник подавления восстания – Змиев (на его солдатскую долю выпали шпицрутены). Многие казаки были оштрафованы. У всех русских на Камчатке были отобраны и отпущены на свободу холопы из числа ительменов. В ходе следствия Мерлин конфисковал всю пушнину и прочее имущество, незаконно приобретенные казаками. Однако, вопреки обещанию правительства вернуть все награбленное пострадавшим ительменам, пушнина была записана в казну. Последнее наглядно свидетельствует, какой аспект более всего волновал «всемилостивейшую» императрицу и её правительство в отношениях с аборигенами. Кроме того, все грозные указы о наведении порядка в ясачном сборе неизменно сопровождались требованиями полного сбора ясака. В частности, уже после подавления восстания ительменов, постановлением Сибирской губернской канцелярии от 29 июня 1733 г. было велено взыскать с ясачных все недоимки, накопившиеся с 1731 г.

Несмотря ни на что, надо особо отметить, что результаты следствия делают честь Мерлину и Павлуцкому. Обладая всей полнотой власти на Камчатке, они легко могли бы сами пуститься в «лихоимство» и заняться вымогательством, продолжая уже сложившуюся практику. Им ничто не мешало за взятки смягчить вину если не всех, то многих служилых людей, возложив всю ответственность на «диких» ительменов. Но они этого не сделали.

Возможно, кому-то покажется, что Канцелярия, вопреки пожеланиям Сената, жёстче наказывала как раз аборигенов, а не пришлых. На самом деле, надо понимать, что общие итоги восстания для русской стороны были таковы: около трети взрослого мужского населения было убито в ходе восстания и ещё примерно треть перепорота после него. Если бы майоры подошли к вопросу наказания излишне формально, то рисковали бы вообще оставить Камчатку без пусть и вороватых, но, всё же, государевых людей. К тому же, далеко не факт, что прибывшие на их место были бы хоть чем-то лучше.

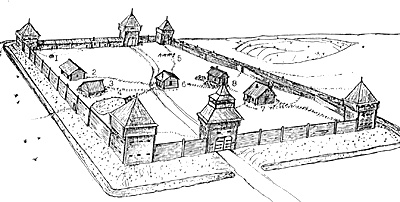

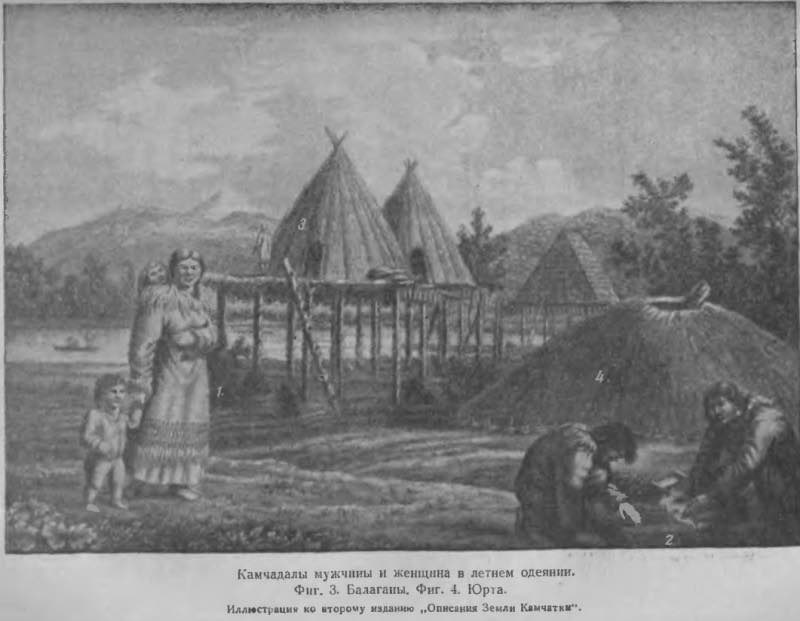

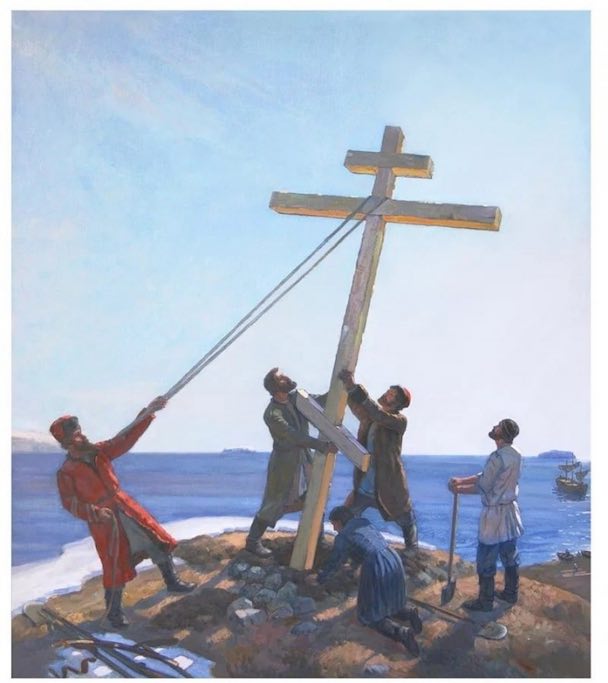

Завершив розыск по ительменскому «бунту», Мерлин и Павлуцкий ещё несколько лет пробыли на Камчатке, занимаясь наведением порядка в управлении и ясачном сборе, ремонтом и строительством острогов. Павлуцкий внёс вклад в развитие на полуострове животноводства, доставив туда первую партию рогатого скота. Под руководством майоров в 1733 — 1739 гг. возводился новый Нижнекамчатский острог, строились церкви. Они также много способствовали крещению ительменов, выступая в роли крестных отцов, и именно поэтому на Камчатке распространились их фамилии. Христианизация камчатских аборигенов резко активизировалась и к 1745 г., по официальным данным, на полуострове насчитывалось 6 067 крещённых ительменов и коряков. Российская власть к этому времени уже хорошо сознавала, что посредством веры можно воздействовать на умы и сердца аборигенов гораздо эффективнее, чем грубой силой.

В 1738 г. Мерлину и Павлуцкому вновь пришлось проводить расследование притеснений ительменов, и вновь кнут ходил по спинам жадных до наживы служилых людей. Это показывает, насколько крепко в их сознание въелось право на произвол и безнаказанность: его не смогли искоренить ни казни лихоимцев в 1735 г., ни угроза жесточайшего наказания, ни даже присутствие самой Розыскной канцелярии. Любопытно отметить, что ещё ранее, в 1733 г. комиссар Эверстов (тот самый, который за год до этого умолял штурмана Генса о выделении карательных отрядов) благополучно вывез с Камчатки собственной пушнины на астрономическую по тем временам сумму в тысячу рублей. Эта пушнина была «вымучена» с ительменов в тот момент, когда с большим трудом удалось подавить восстание, вызванное как раз вымогательствами и поборами.

В августе 1739 г. Мерлин и Павлуцкий со своей командой и всеми следственными материалами отбыли с Камчатки в Охотск и далее в Якутск. Розыскная канцелярия прекратила своё существование. Но восстание ительменов и деятельность следственной комиссии надолго остались в памяти жителей Камчатки. Ещё в середине ХIХ в. было заметно пепелище сожжённой ительменами церкви. О массовой экзекуции, проведенной Мерлиным, напоминала поговорка, бытовавшая в конце XIX в. среди местного населения: «Как быть тогда не веселу, когда всех нас повесили».

О давно минувших событиях и их главном участнике — еловском тойоне Фёдоре Харчине до сих пор напоминают названия географических объектов и населенного пункта на Камчатке — посёлок Харчино, озеро Харчинское, Харчинский вулкан.

Подводя итог, важно отметить один момент. Конечно, в этой истории есть некоторые моменты, которые можно трактовать однозначно. Восстание ительменов было борьбой за право не быть рабами у незваных гостей и, значит, борьбой за правое дело. Также абсолютно омерзительной была та практика ограбления, закабаления и издевательств над людьми, которую практиковали русские казаки на Камчатке. И тем не менее, надо понимать, что присоединение к России Камчатки, это часть глобального, объективного процесса экспансии более развитой цивилизации на сопредельные территории. Нигде это не проходило гладко, и Россия, хотя и избежала наиболее уродливых форм этого процесса, тем не менее, вовсе не была исключением. Но каждому, кто осуждает поведение тех же казаков на Камчатке стоит задуматься: а как он сам вёл бы себя в тех условиях, не имея за спиной современного культурного багажа?

Стыдиться своей истории, это всё равно, что плевать в зеркало. Не отдавать должное подвигу предков, которые – как могли и умели – создавали нашу Родину такой, какая она получилась, значит быть Иванами, не помнящими родства. Нужно знать свою историю, не закрывая глаза на её тёмные стороны, но самое важное — это ценить то, что получилось в итоге: дружное сосуществование братских народов рядом друг с другом в рамках одной многонациональной страны. И тот человек, который начнёт использовать сложные моменты нашей истории для разжигания межнациональной розни, тот не ценит всё хорошее, что получилось в результате сложнейшего, многолетнего процесса. Ему нужна только одна обратная – чёрная сторона, и вот здесь можно не сомневаться, уж он-то в соответствующей ситуации будет и обижать слабых, и грабить бедняков и убивать беззащитных. Нельзя забывать об этом, вспоминая настоящих героев ительменского восстания: еловских тойонов Харчина и Тигила, ключевского тойона Чегеча и многих других.

Источник: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»