Самый северный

Самый северный город России и Арктики – Певек. Он расположен на берегу Северного Ледовитого океана на параллели 69° 42′ с.ш. и входит в Чукотский автономный округ. Основан в 1933 году, и благодаря глубокой бухте стал одним из крупных морских транспортных узлов в России. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 апреля 1967 года бывший рабочий посёлок был преобразован в город.

Действующий примерно с июля по октябрь порт является важной частью Северного морского пути, обеспечивая доставку различных грузов, включая добываемые в окрестностях Певека полезные ископаемые: золото, олово, уголь и т. д.

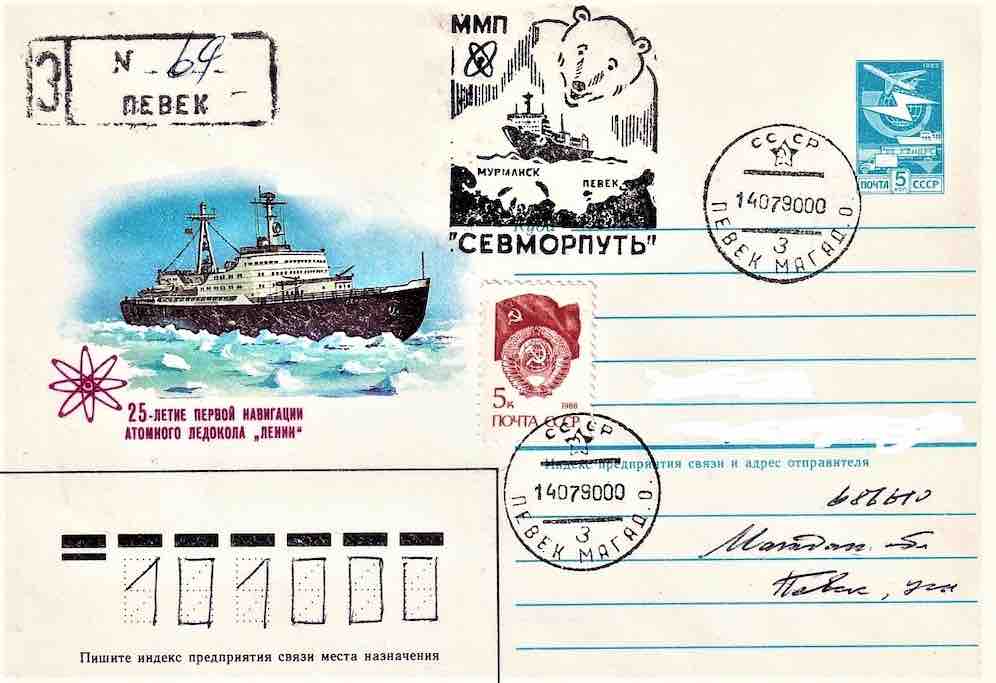

Сюда во время своей первой навигации заходил атомный ледокол «Ленин».

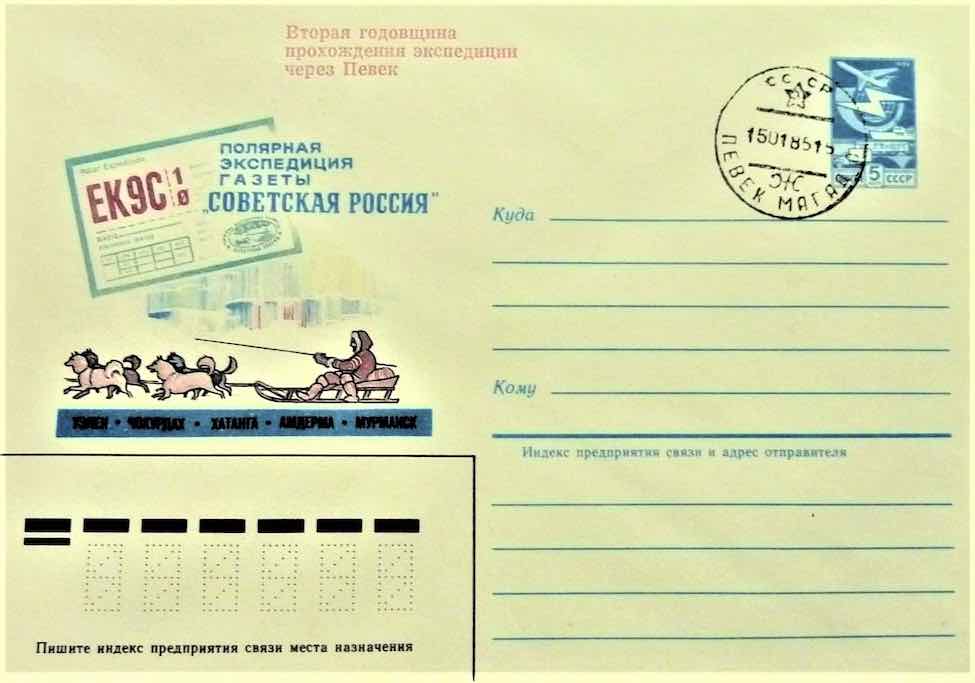

Через Певек в 1983 году проходила экспедиция газеты «Советская Россия» Уэлен-Мурманск.

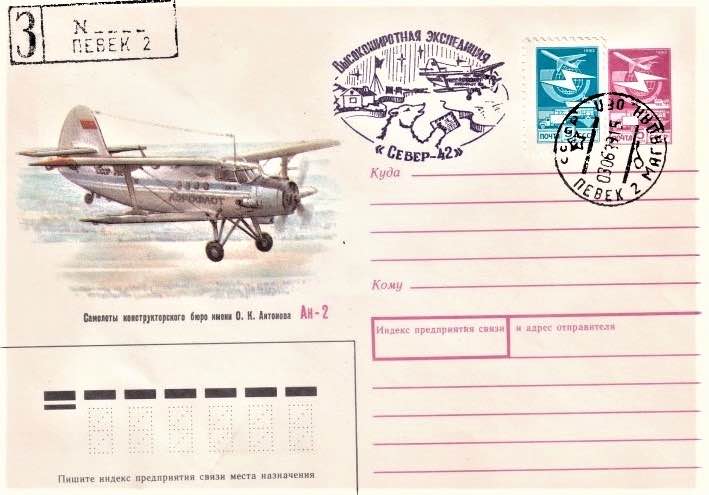

Осенью 1988 года из Певека с помощью ледокола «Адмирал Макаров» и дизель-электрохода «Владимир Арсеньев» на льдину была высажена станция «Северный полюс-31». В 1990 году Певек стал центром длительной Высокоширотной воздушной экспедиции (ВВЭ) «Север-42» Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), откуда координировались все её этапы.

В 2020 году в Певеке была запущена первая и единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Она обеспечивает электроэнергией и теплом Певек и соседние поселки.

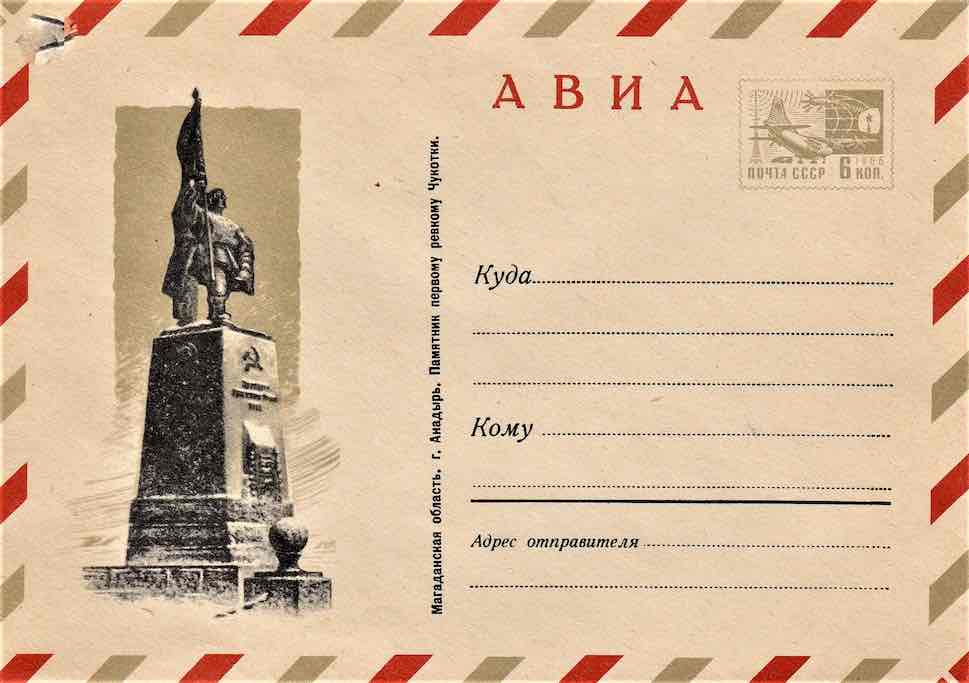

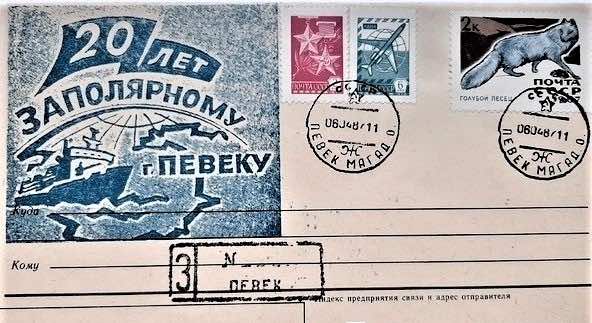

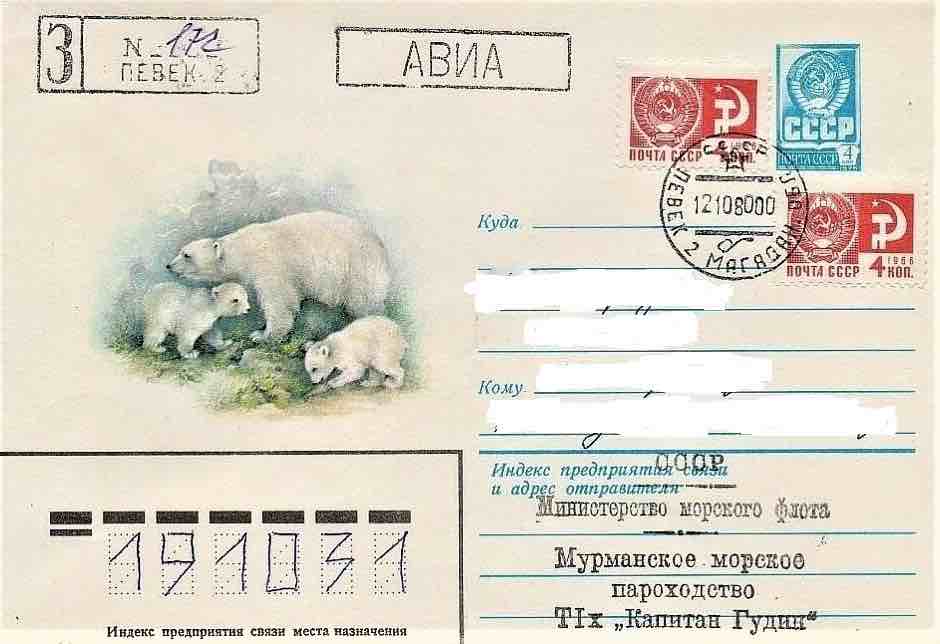

И в конце этой главки – филателистический раритет из Певека.

Самый восточный на краю земли

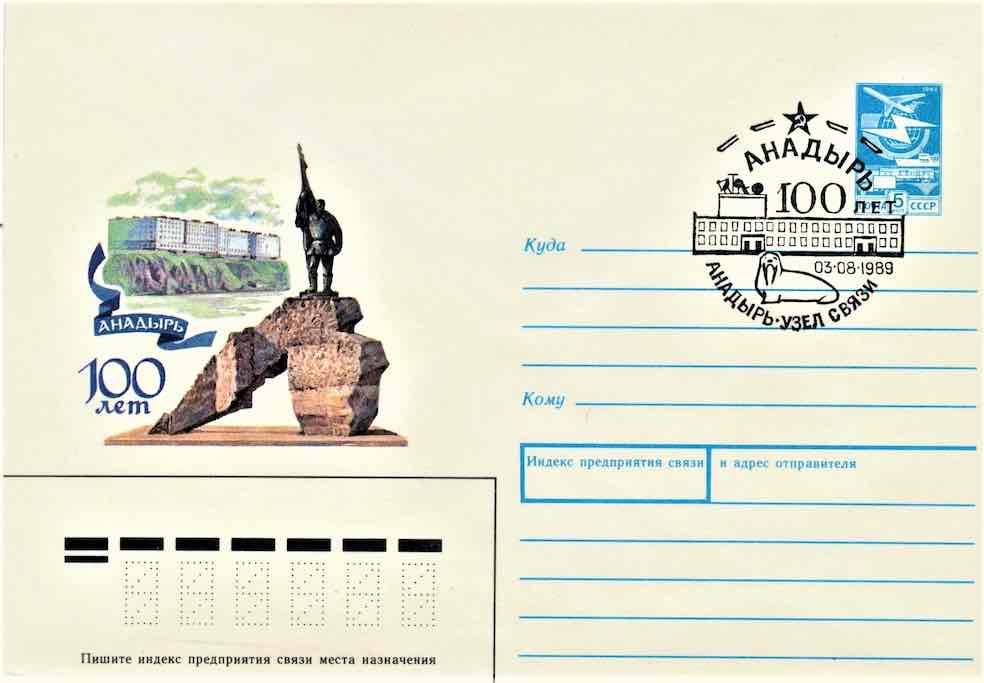

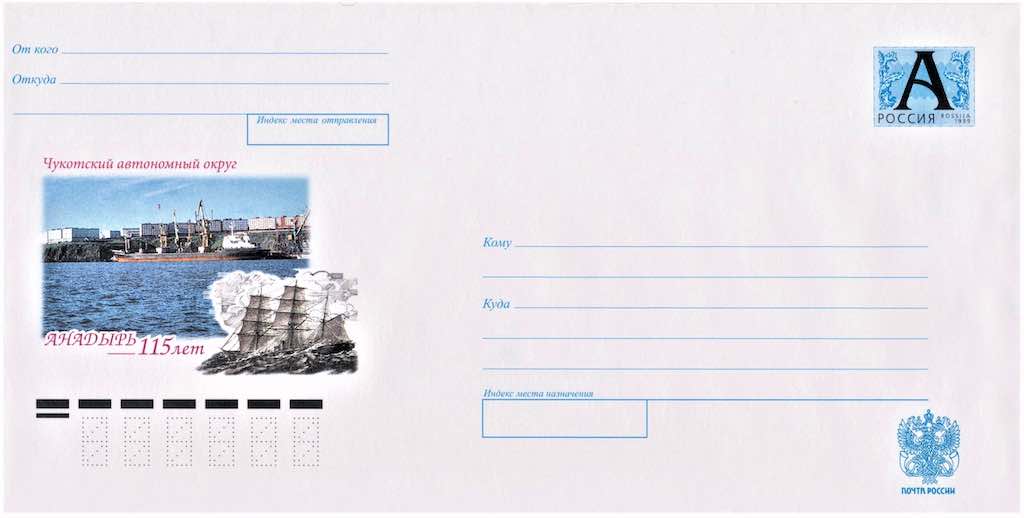

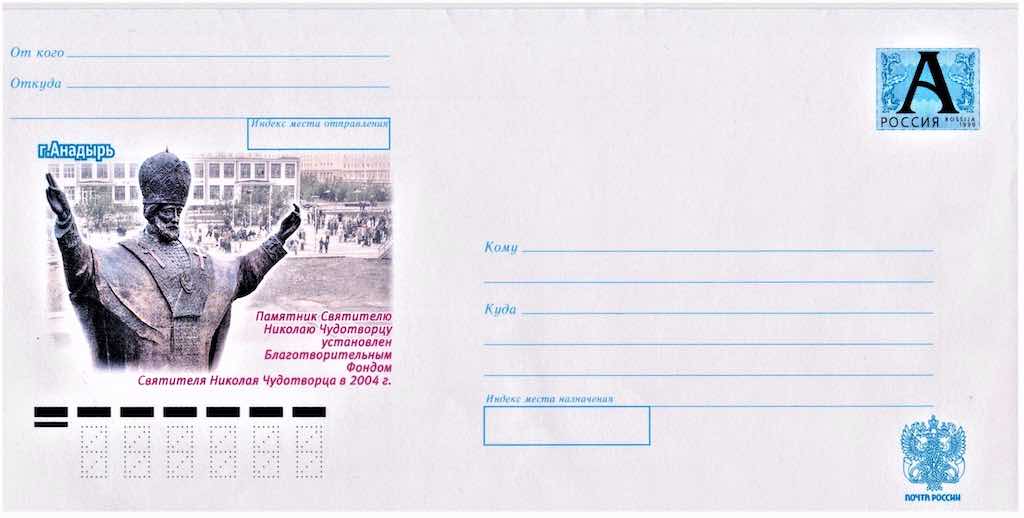

Самый восточный город российской Арктики и страны в целом – Анадырь – столица Чукотского автономного округа. Он расположен в зоне вечной мерзлоты на берегу Берингова моря, в 6192 км от Москвы.

3 августа 1889 года, выполняя Указ правительства Российской империи об образовании на самой северо-восточной территории государства Анадырской округи, русский военный врач и полярный исследователь Лев Францевич Гриневецкий заложил в устье реки Казачка поселение Ново-Мариинский пост. С него и начал развиваться Анадырь, современное название которого было утверждено в 1924 году. 12 января 1965 года, согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР, посёлок Анадырь получил статус города.

Сейчас в Анадыре живут около 13 тыс. человек. Ещё со времён губернаторства Романа Абрамовича почти все типовые пятиэтажки в Анадыре раскрашены в разные яркие цвета, впрочем, как и во многих других местах на Севере.

В городе работает рыбоперерабатывающий завод, действуют предприятия энергетики. Близ города, на мысе Обсервации, расположена одна из крупнейших в России ветряных электростанций – Анадырская ВЭС. В окрестностях ведётся добыча золота, угля, развиты оленеводство, рыболовство, охота.

Морской порт Анадыря – самый крупный в регионе. Его производственные мощности позволяют перерабатывать до одного миллиона тонн различных грузов.

В городе действует Свято-Троицкий кафедральный собор (храм Святой Живоначальной Троицы) – крупнейший в мире деревянный православный храм, построенный на вечной мерзлоте и вмещающий около 1000 человек.

Самый холодный и самый маленький

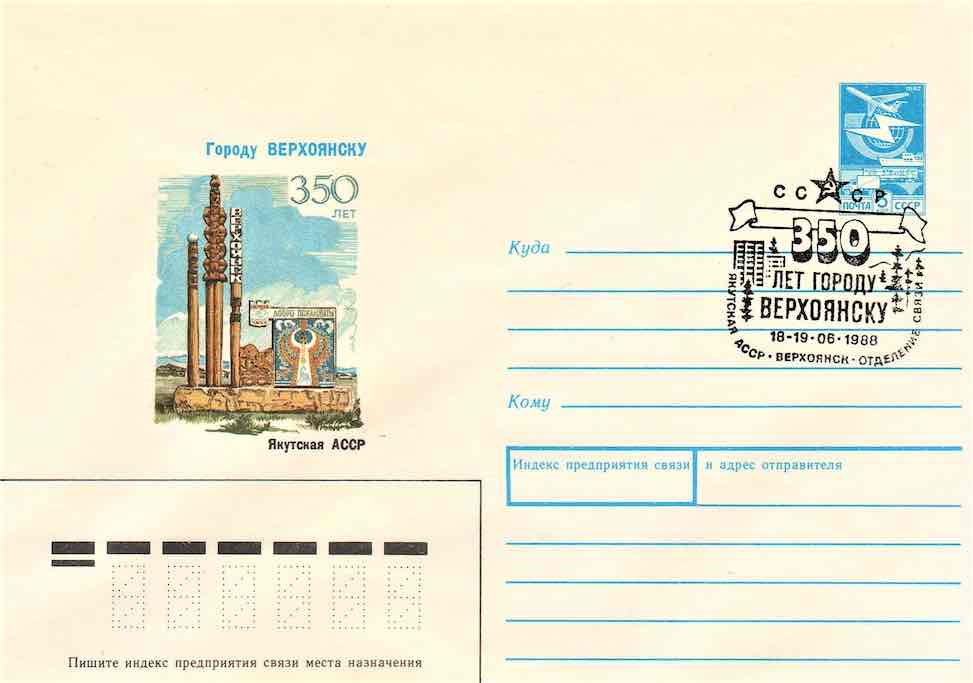

Якутский Верхоянск – самый холодный город не только в Арктике, но вообще на Земле. Самая низкая температура −67,8°C была зарегистрирована здесь в январе 1885 года. Он носит титул «Полюс холода северного полушария».

Верхоянск основан в 1638 году, как казачье зимовье, Посником Ивановым. Первоначальное название – Верхоянский острог. В 1817 году, с получением статуса города, за ним закрепилось название «Верхоянск». Здесь отбывали ссылку многие революционеры, начиная с декабристов.

Верхоянск – и самый маленький город Арктической зоны РФ. Его население на начало 2023 года составляло всего 768 человек.

Самые военно-морские

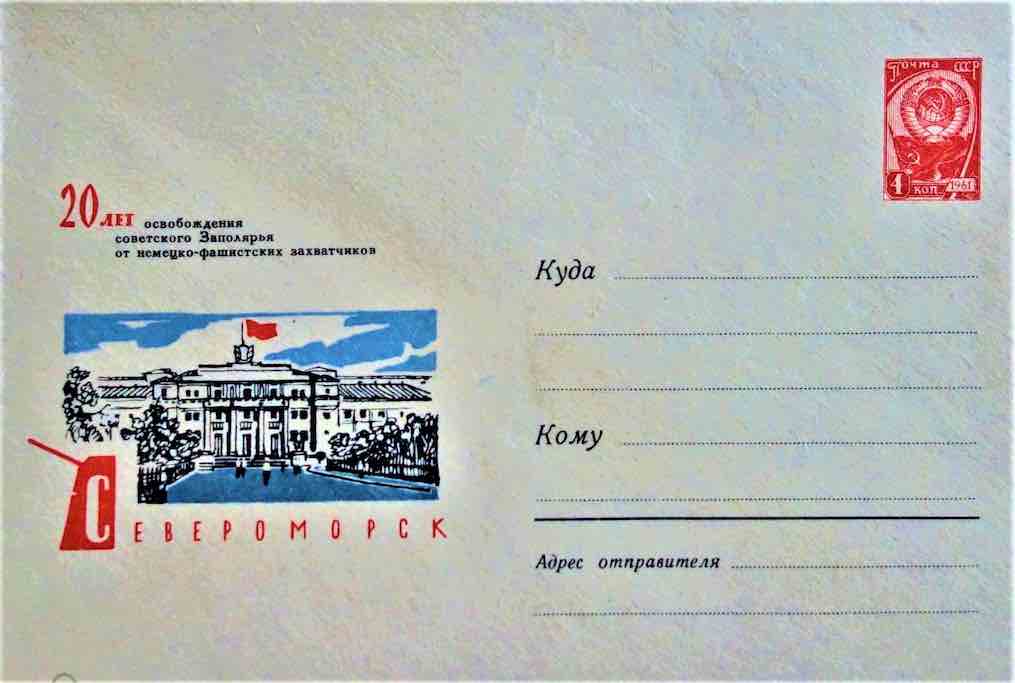

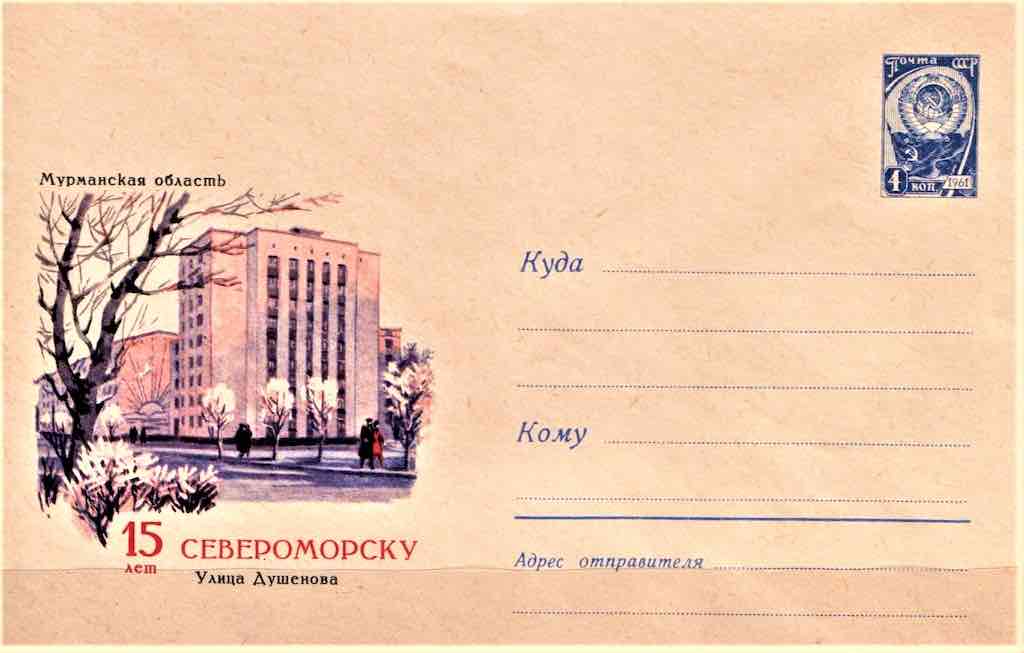

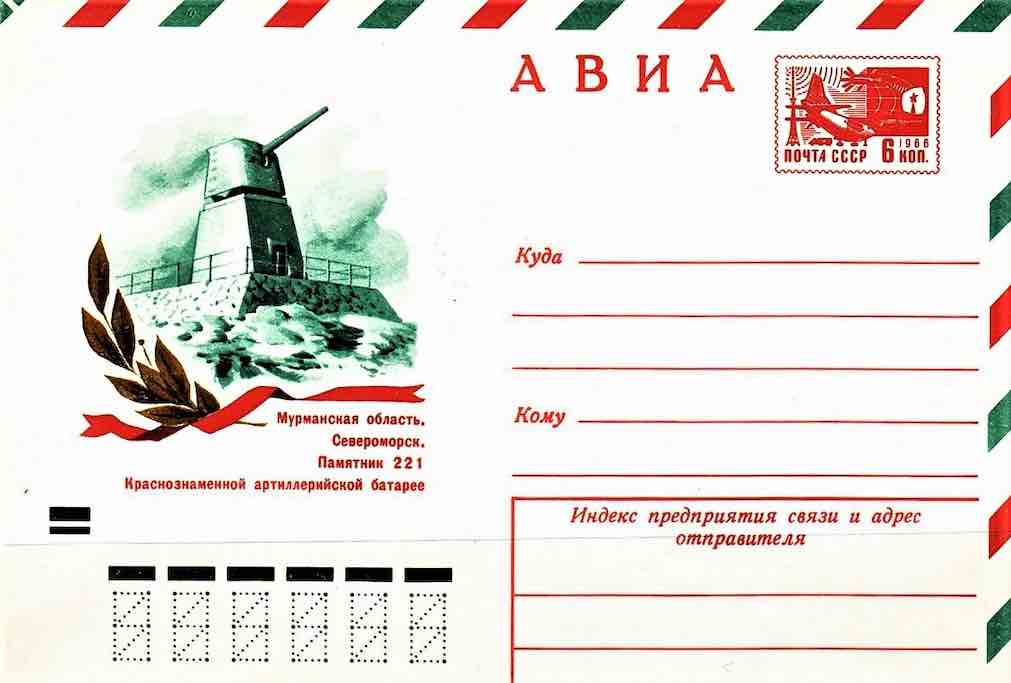

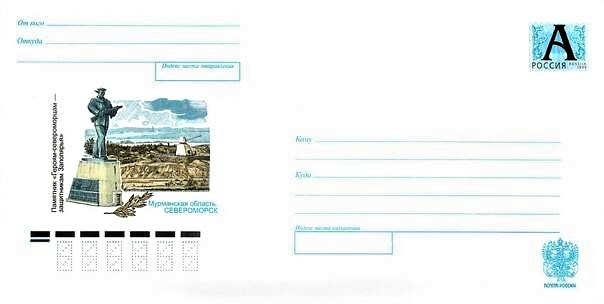

В этой номинации несомненный лидер – закрытый город Североморск в Мурманской области, где расположена Главная военно-морская база и штаб Северного флота России. Он раскинулся на восточном берегу незамерзающего Кольского залива Баренцева моря.

Первое поселение возникло на месте нынешнего города в 1896-1897 годах. В 1933 году бухта была выбрана в качестве одной из баз для создаваемого Северного флота. 18 апреля 1951 года рабочий посёлок Ваенга получил новый статус и новое имя – город Североморск. Его население сейчас составляет более 43 тысяч человек.

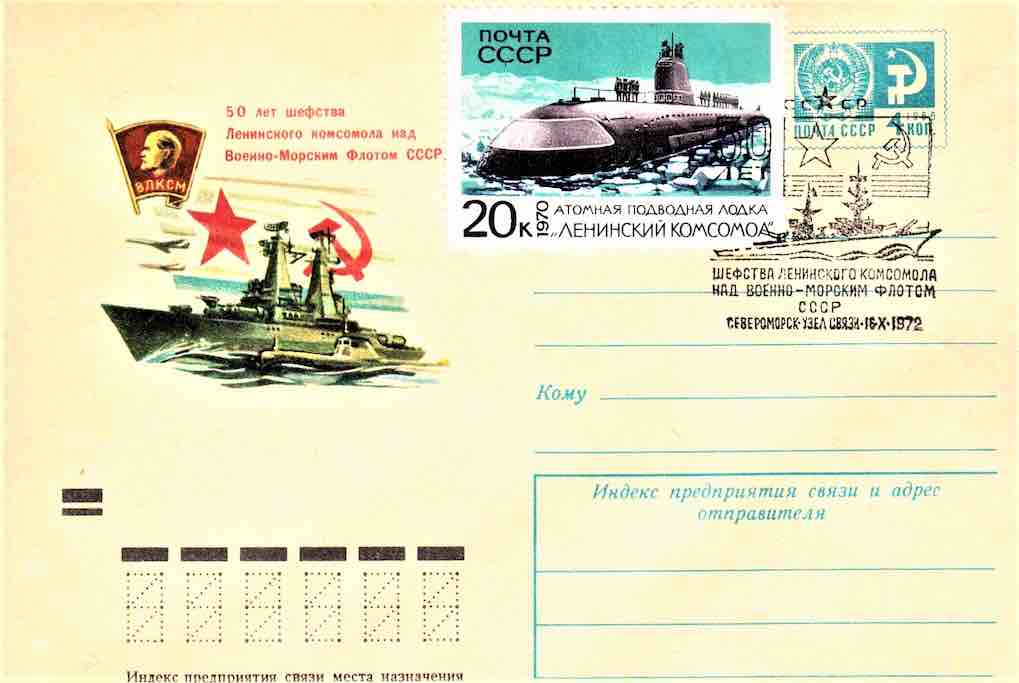

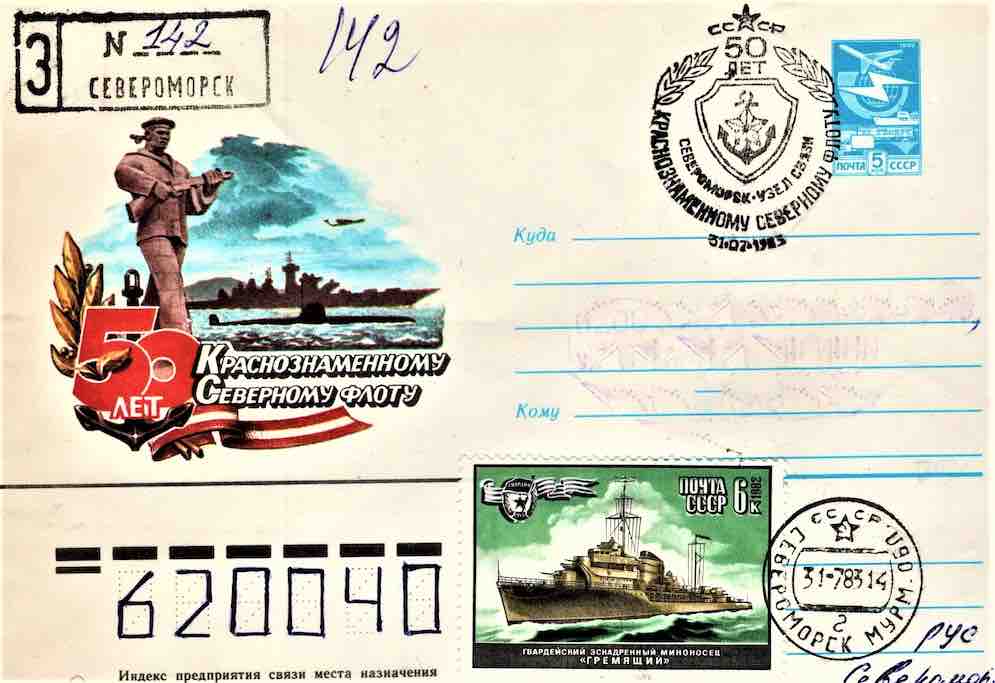

Почта никогда не обделяла вниманием этот военный городок.

В городе свято чтут память защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

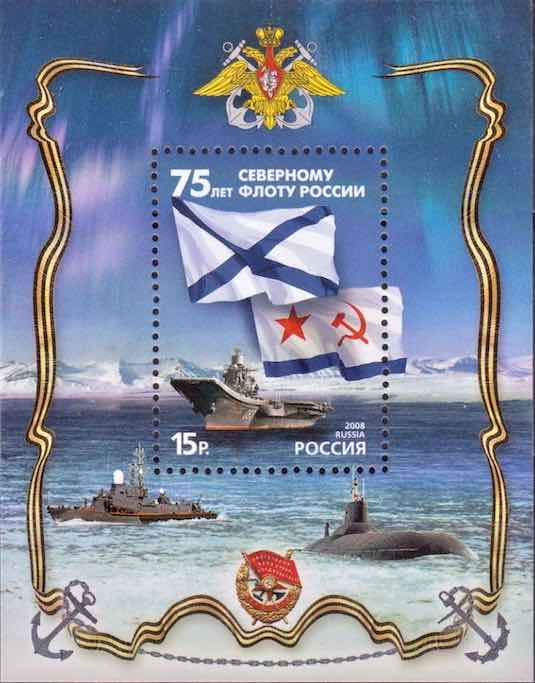

Северный флот – «градообразующее предприятие» Североморска, с ним связаны почти все жители города. И многие юбилейные даты.

В 2014 году дата образования Северного флота приказом Главнокомандующего ВМФ была перенесена с 1933-го на 1733 год (на дату основания Архангельского военного порта). Северному флоту добавили ещё 200 лет. Так что в этом году отмечается уже 290-я годовщина Краснознамённого Северного флота, в составе которого и флагман ВМФ РФ – тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», пока, правда, находящийся на ремонте.

Недалеко от Североморска на Кольском полуострове расположены Полярный, Гаджиево, Заозерск и другие ЗАТО (закрытые административно-территориальные образования), также связанные с обороной, и ещё несколько военно-морских и авиационных баз.

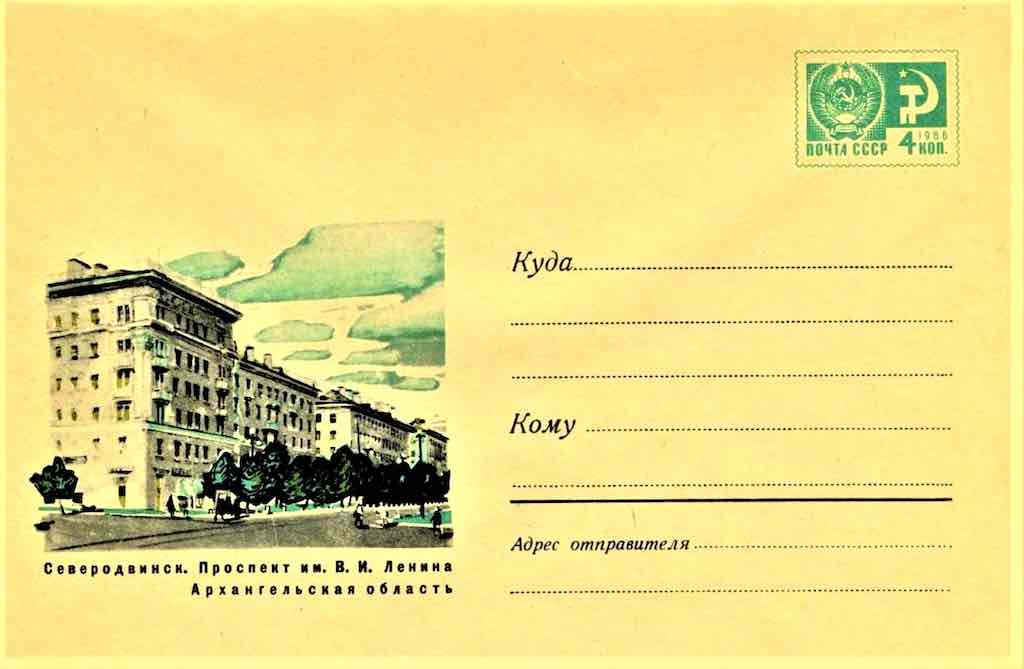

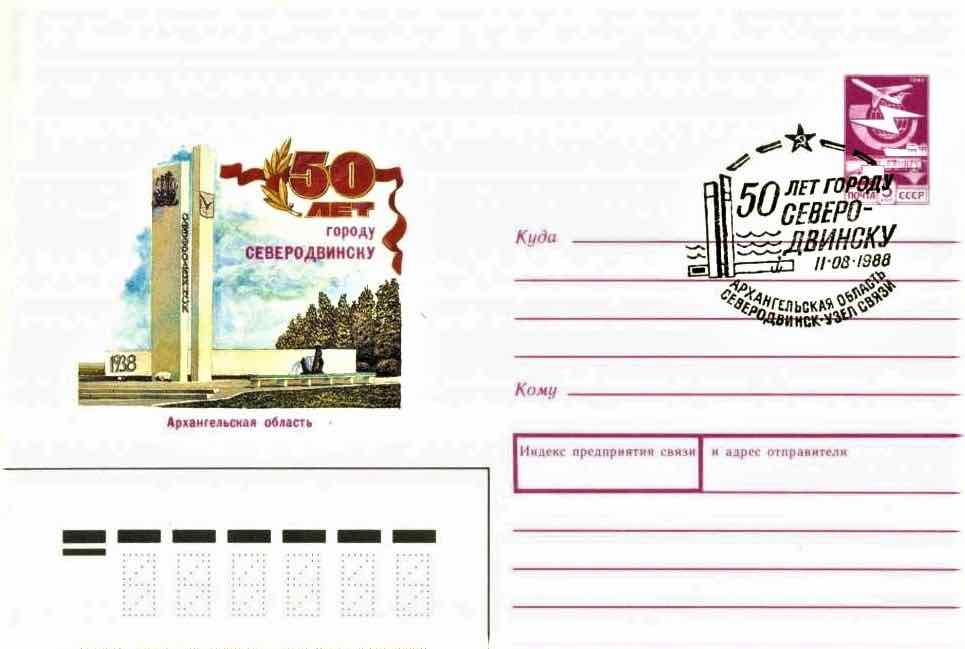

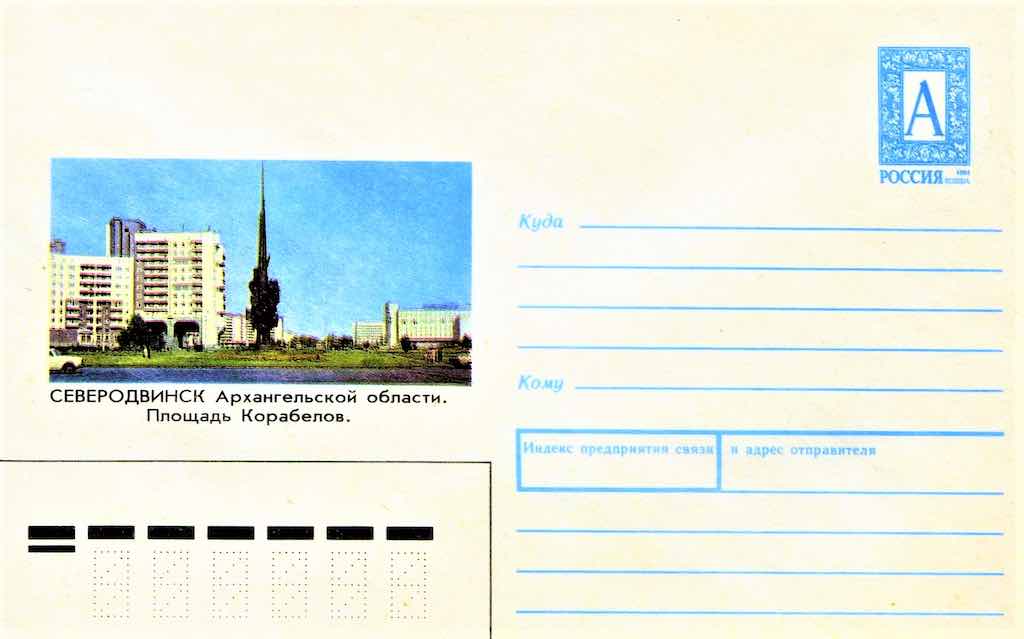

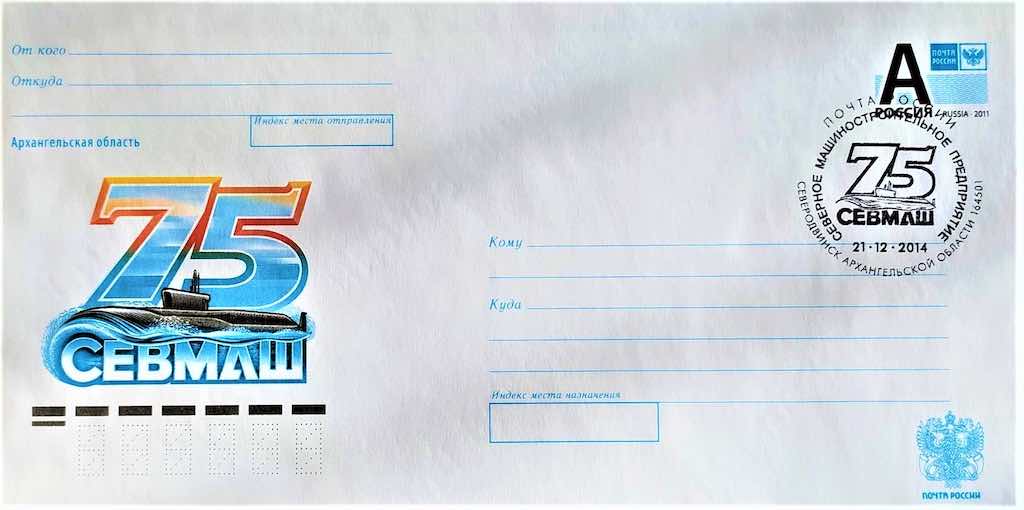

А ещё в качестве самого военно-морского с точки зрения судостроения, конечно, нужно отметить город Северодвинск в Архангельской области. Своё нынешнее название он приобрел в 1957 году (до этого – Молотовск), а основан был ещё в 1937 году как посёлок Судострой (с 1938 года – город).

Сегодня Северодвинск с заводами «Севмаш» и «Звездочка» – главный российский центр атомного судостроения. Здесь построено и передано ВМФ в эксплуатацию с качественным эксплуатационно-ремонтным сопровождением более 130 стратегических атомных подводных лодок.

20 мая 2021 года за самоотверженность и трудовой героизм жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов указом Президента РФ Северодвинску присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Сейчас в Северодвинске – около 150 тысяч жителей. Это один из самых крупных городов российской Арктики.

Самый металлургический

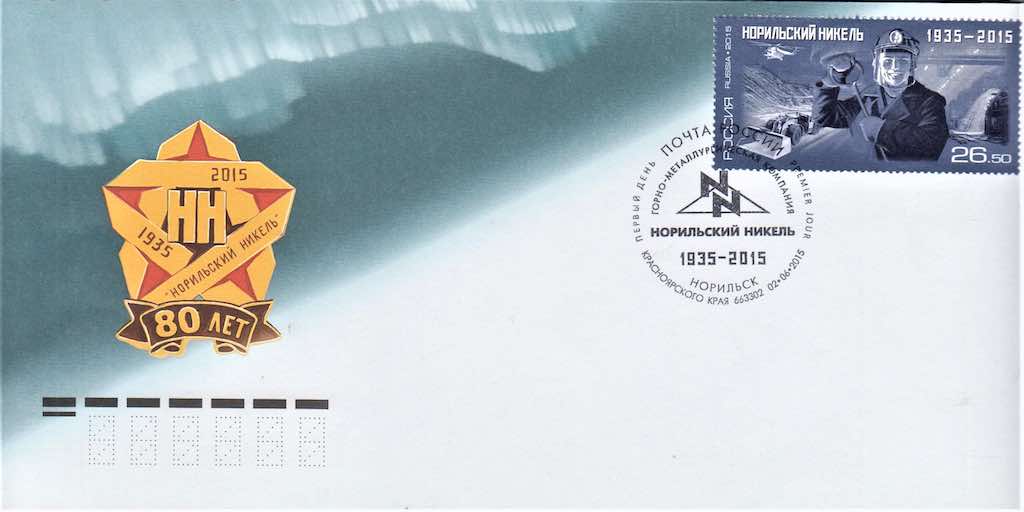

Посёлок Норильск в Красноярском крае, ставший одним из крупнейших центров российской цветной металлургии, возник в 1935 году, когда в Заполярье силами заключённых начали строить новый горно-металлургический комбинат. В 1953 году Норильск стал городом. В память о работавших в нечеловеческих условиях узниках Норильлага у подножия горы Шмидта в 1990 году был открыт мемориальный комплекс «Норильская Голгофа».

Градообразующее предприятие – Заполярный филиал горно-металлургической компании «Норникель» (в прошлом – Норильский горно-металлургический комбинат). Компания производит 35% мирового палладия, 25% платины, 20% никеля, 20% родия, 10% кобальта. В России 96% никеля, 95% кобальта, 55% меди производится «Норникелем».

15 ноября 2022 года за самоотверженность и трудовой героизм жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Норильску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Сейчас население Норильска составляет около 170 тысяч человек.

И ещё один «металлургический» город – Заполярный в Мурманской области. Своим появлением он обязан Ждановскому горно-обогатительному комбинату, строительство которого велось в 1950-х годах. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года рабочий посёлок Заполярный был преобразован в город.

Сегодня Заполярный, выросший из посёлка геологов и комсомольцев, входит в число главных центров металлургической промышленности России. Здесь успешно работают горно-металлургический комбинат «Печенганикель», входящий в концерн «Норильский никель», и Кольская горно-металлургическая компания. А вот живут в городе всего около 15 тысяч человек.

Самые угольно-шахтёрские

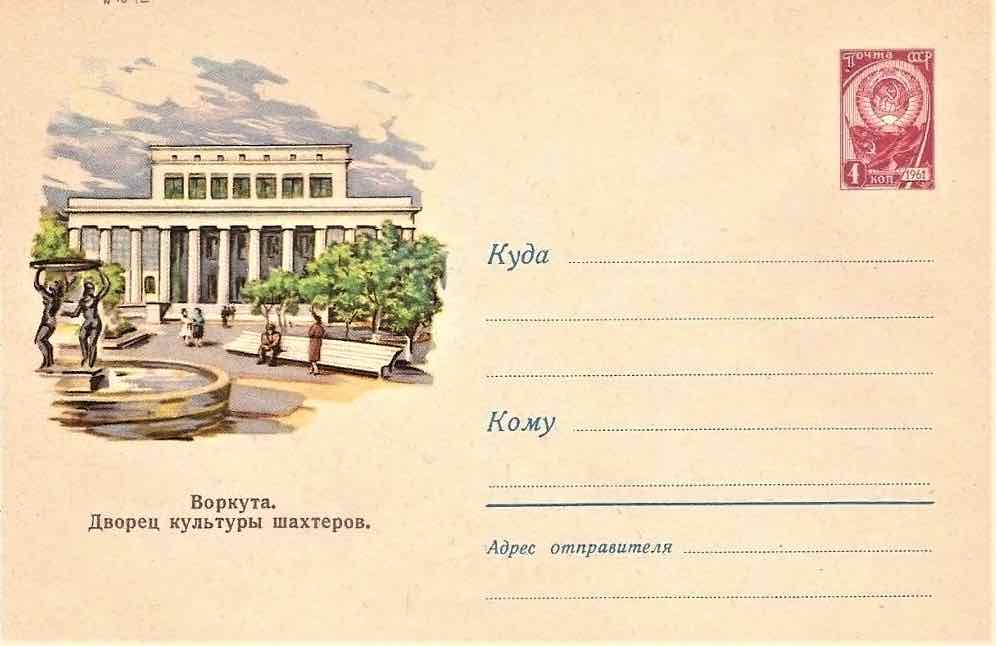

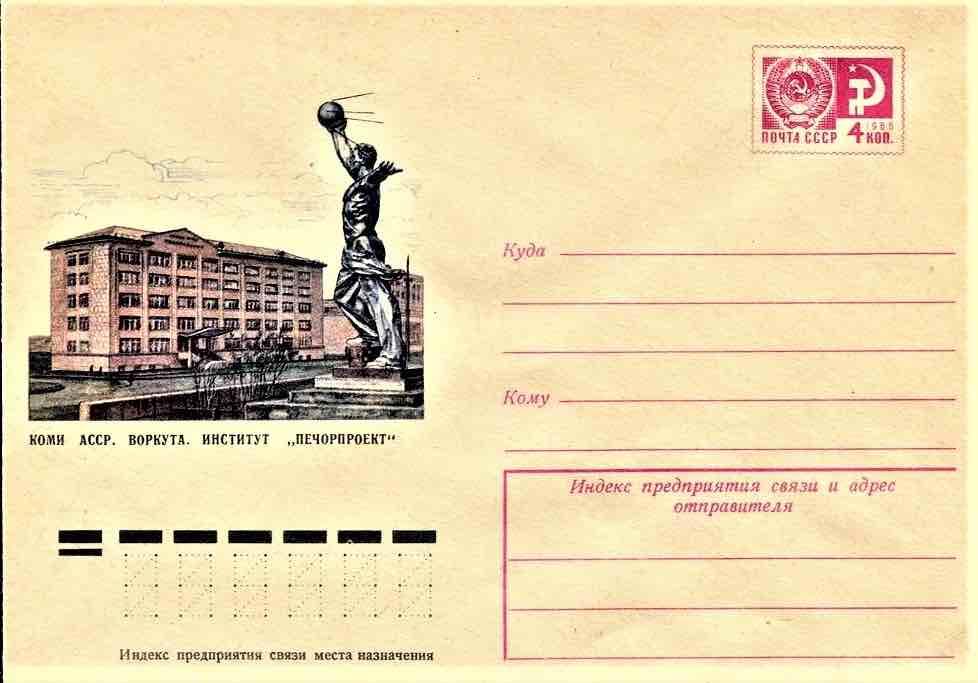

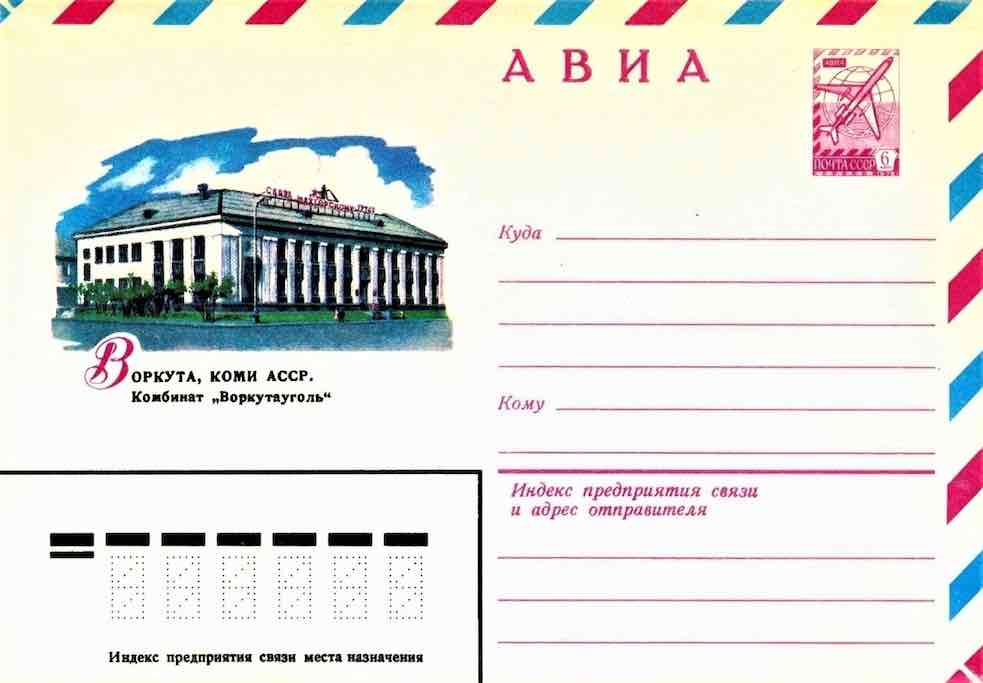

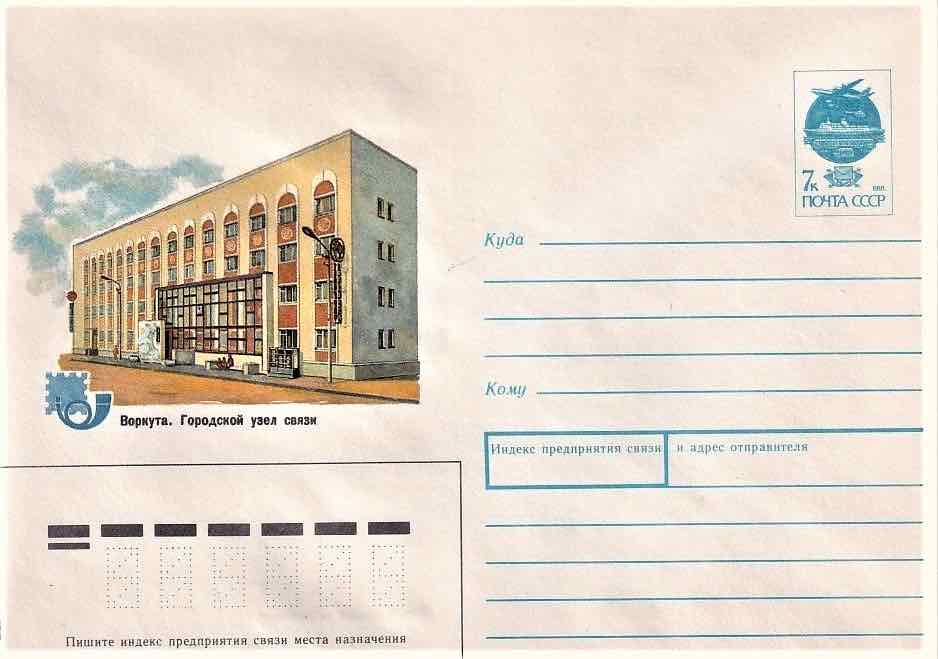

Свое название самый угольно-шахтёрский город Арктики получил по реке Воркута, а в переводе с языка ненцев слово «варкута» означает «медвежье место». Разработка здешних угольных месторождений началась в 1930-х годах силами тысяч заключенных ГУЛАГа. В 1943 году Воркуте присвоили статус города. Ныне он входит в состав Республики Коми.

Вплоть до 1970-х Воркутинское угольное месторождение занимало лидирующую позицию среди других центров добывающей промышленности. Поэтому и почтовое ведомство не обходило город вниманием. В советское время его не раз изображали на почтовых конвертах.

К моменту распада СССР население Воркуты составляло около 117 000 человек, но с тех пор число жителей города сократилось примерно вдвое. В перспективе же город и вовсе может прекратить своё существование в связи с полным прекращением угледобычи – некоторые из окрестных посёлков и шахт уже давно заброшены. Не удивительно, что в новой России не появилось ни одного филателистического артефакта, связанного с Воркутой.

А пока АО «Воркутауголь» – градообразующее предприятие по добыче угля, входит в горнодобывающий дивизион ПАО «Северсталь». Указом Президента РФ от 10 сентября 2021 года за самоотверженность и трудовой героизм жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Воркуте было присвоено звание «Город трудовой доблести». Но это – дань былым заслугам.

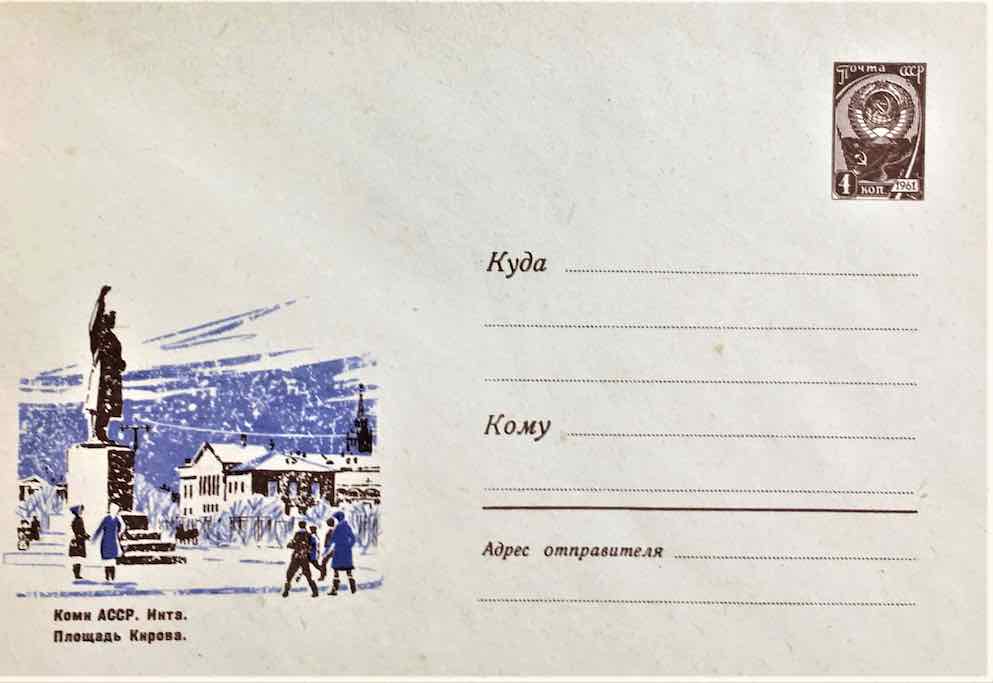

Как об угольно-шахтерском городе можно говорить также об Инте в той же Республике Коми. Правда, тоже уже в прошедшем времени. Все шесть действовавших угольных шахт здесь закрыты. Но в филателии след города остался.

Самые молодые и перспективные

Их несколько – самых молодых и перспективных – на современной карте Арктики, и все они связаны с освоением нефтяных и газовых месторождений.

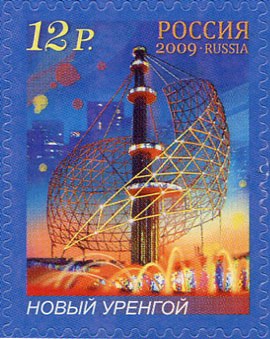

Посёлок Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе был зарегистрирован в 1975 году, а уже 16 июня 1980 года ему был присвоен статус города. В 1983 году завершилось строительство газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород», и с 1984 года газ из Уренгоя начал поступать в Западную Европу.

Сейчас постоянное население города газовиков составляет более 100 тыс. человек. Новый Уренгой – неофициальная «газовая столица» России, здесь добывается 74 процента всего российского газа. Сейчас на Уренгойском месторождении работает около 1300 скважин.

Ещё моложе Нового Уренгоя город Губкинский в том же ЯНАО. Он был основан 22 апреля 1986 года, а в 1996 году получил статус города. Назван в честь известного советского геолога-нефтяника, академика АН СССР Ивана Михайловича Губкина (1871-1939).

Губкинский возник как базовый центр в связи с промышленным освоением группы самых северных в Западной Сибири нефтегазовых месторождений, перспективных по запасам углеводородного сырья, отличающегося уникальными свойствами. Основная отрасль промышленности в городе – нефтегазодобывающая.

Сейчас в Губкинском живёт более 33 тыс. человек. Это – самый молодой и развивающийся город Арктической зоны РФ. И хотя почтовое ведомство пока не посвятило ему марок и конвертов, я почти уверен, что Губкинский ещё впишет свою страницу в филателистическую историю российских арктических городов, которая, без сомнения, будет продолжена.

Ведь не зря же уже сейчас Почта России начинает приглядываться к вахтовым посёлкам, таким как Сабетта, Варандей, Бованенково и Ямбург… За ними – будущее.

Производство сжиженного природного газа (СПГ) по проектам «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ» с запуском прямо в ЯНАО соответствующих крупнейших в мире заводов СПГ и морских портов-терминалов для перевозящих СПГ судов продолжает бурно развиваться. А вот наше филателистическое путешествие по «самым-самым» российским арктическим городам подошло к концу.

Источник: Экспедиционный центр ПОРА. Автор Аркадий Романов