Качество русских дорог давно стало притчей во языцех, – и непрестанный убыток от этого несла не только государственная казна, но и все жители империи.

«Напиши… чтоб перестали грязь свозить с больших дорог, — наказывала 27 мая 1786 года неизвестному адресату императрица Екатерина II, — ведь свозя грязь, свозят сущий тот песок, которой составляет крепость дорог, а оставляют голой камень. Губернатор свозит то, что вице-губернатор навозит, я сегодня лишь услышала, что они таковую глупую операцию делают, а мне непрестаной убыток».

Фото: VOSTOCK Photo

Низкое качество дорог само по себе вело к серьёзным экономическим последствиям для государства. Так, нижегородские ямщики не смогли уплатить большую часть таможенных и канцелярских сборов за осень 1740 года. Староста их, Яким Полетаев, в оправдание недобора указывал в челобитной 1741 года, что «с сентября с последних по ноябрь месяц за премененьям и ненасливами погодами и великими дождьми и грязми неточию в прибытии в нижней на торги приезжих торговых людей со всякими товары а крестьянства с хлебом и с хлебными и с харчевыми припасы за распутием было самое малое число». Так банальная распутица оборачивалась убытками для казны, что создавало постоянный дефицит бюджета.

14 марта 1786 года в России была учреждена особая комиссия о дорогах. При издании указа были ассигнованы и деньги на строительство. Так, на часть дороги между Москвой и Петербургом, лежащую в пределах Московской губернии, было выделено 4 млн рублей. Главнокомандующий в Москве и Московской губернии Петр Дмитриевич Еропкин (1724–1805) провёл ревизию всех дорог, состоящих в губернии, и пришёл к неутешительным выводам: «…по осведомлениям мною зделанным не в том состоянии в каком бы оным быть должно…» (письмо 1797 года к московскому губернскому предводителю дворянства Михаилу Михайловичу Измайлову).

При этом участок Санкт-Петербургской дороги в Московской губернии, на который было выделено 4 млн рублей, составлял 115 верст 350 саженей. Таким образом, строительство одной версты этой дороги, по расчётам правительства, должно было обойтись почти в 35 тыс. рублей — колоссальные по тем временам деньги. И это не годовые траты, а просто сумма, которая считалось достаточной для укладки дороги.

Однако дороги надо было не только построить, но и содержать потом. Данные о том, сколько это стоило, отрывочны. Мы знаем, например, что содержание дорог в Москве в 1750-х годах было отдано в подряд купцу Шапошникову на десять лет из расчёта одна копейка в год за версту. А в 1760-х годах, при заключении очередного контракта, содержание дорог уже выросло в четыре раза, до четырёх копеек в год. Для сравнения: в это же время пропитание одного заключённого стоило две копейки в день. На первый взгляд, содержание дорог обходилось государству не так уж и дорого. Но, судя по постоянным жалобам на состояние дорого, этих денег не хватало, чтобы поддерживать пути сообщения на должном уровне.

В целом по стране содержание дорог было возложено на крестьян, как владельческих (обычных крепостных), так и казённых (государственных). Жители одного селения отвечали за определенный участок дороги — как правило, поблизости. По осени земская полиция, которой был поручен контроль за исполнением этих обязанностей, устраивала поверки.

Во сколько же эта повинность обходилась крестьянам? Рассмотрим эти расходы на примере села Котельниково (ныне город Котельники в Подмосковье), принадлежавшего князьям Голицыным. По седьмой ревизии — то есть переписи мужского населения России, тех, кто должен был платить подушную подать, — в селе проживало 315 душ мужского пола. В 1830 году они отдали на содержание дорог 253 рубля, или 19% от всех собранных мирских сборов. С одной стороны, это значительно меньше, чем уплаченная в том же году подушная подать, которая составила 735 рублей (55% мирских сборов). С другой — больше, чем оплата рекрутских квитанций (188 рублей или 14%), которую традиционно принято считать расходом для крестьян того времени разорительным. Каждая мужская душа платила за поддержание дорог по 80 копеек — значительную для крестьянского бюджета сумму.

Посмотрим на экономику дорог с точки зрения потребителя. Яков Иванович Булгаков (1743–1809), блестящий екатерининский дипломат в отставке, немало способствовавший укреплению позиций России в отношениях с Османской империей, находясь в 1806 году в Москве, регулярно записывал свои расходы на пересылку писем и посылок. По сохранившимся его записям мы посчитали, сколько стоила пересылка писем и посылок, учитывая только те места, куда Булгаков писал больше одного раза.

| Место назначения | Расстояние, км | Отправлено писем/посылок | Общая стоимость, руб. | Стоимость отправки одного письма/посылки |

|---|---|---|---|---|

| Вена | 1 923 | 28 / 0 | 58,68 | 2,09 |

| Варшава | 1 253 | 3 / 0 | 3,15 | 1,05 |

| Вильно | 943 | 5 / 1 | 1,98 | 0,17 / 1,13 |

| Санкт-Петербург | 706 | 52 / 1 | 10,23 | 0,19 / 0,4 |

| Великие Луки | 470 | 6 / 0 | 1,1 | 0,18 |

| Смоленск | 396 | 2 / 0 | 0,14 | 0,07 |

Как видим, послать письмо за границу, в Вену, стоило почти в 10 раз дороже (2 рубля), чем до Санкт-Петербурга (20 копеек). При этом стоимость отправки, похоже, не зависела напрямую от расстояния. Письмо в Великие Луки в среднем стоило на копейку дешевле, чем письмо в Петербург, притом что расстояние до столицы из Москвы больше в 1,5 раза. А написать в Вильно (современный Вильнюс) в среднем стоило чуть дешевле, чем в Великие Луки, расположенные в два раза ближе.

Почтовая корреспонденция составляла определённую статью расходов в функционировании дворянских поместий. Имения были раскиданы по всей России, и их управление часто осуществлялось приказчиками — за исключением редких собственных приездов владельцы могли контролировать своих приказчиков только по почте.

Так, в 1810 году на почтовую пересылку по всем вотчинам графа Никиты Петровича Панина (1770–1837) — некогда могущественного вице-канцлера, впавшего в опалу при Александре и проживавшего фактически в ссылке в своём смоленском имении Дугино, — потратили 507 рублей. За этот год доходы и расходы Панина были сбалансированы и составили чуть больше 29 тыс. рублей — другими словами, почтовая корреспонденция за тот год составила около 1,7% от всех расходов по вотчинам.

Обычно эти траты указаны с формулировками «заплачено… в почтовой конторе за письма (с проездом…)» или «заплачено за письма». Всего за весь 1810 год было 146 платежей такого характера.

Но, помимо писем приказчикам, содержание поместий требовало и перевозки разных грузов. По хозяйству того же Панина мы видим, что за доставку в Москву из Петербурга двух бочек красного вина извозчику заплатили 58 рублей. Затем эти же бочки с вином отправили из Москвы в имение в Дугине, за что заплатили ещё 25 рублей. Позже за привоз пива из Петербурга было заплачено 15 рублей.

Ещё более полные данные на начало XIX века у нас есть по хозяйству князей Гагариных.

| Село | Приход руб. | Расход руб. | Формулировка | Расходы на провоз руб. | Доля провода в общих расходах |

| Село Бут | 150 189 | 141 502 | «за провоз в разные города вина, гербовую бумагу и пошлины» | 7 097 | 5% |

| Село Петровское | 34 628 | 28 890 | «за провоз в разные города вина и хлеба и на покупку кулей» | 5 332 | 18,5% |

| Село Афанасьево | 53 172 | 53 238 | «за провоз в разные города вина и на покупку для винокуренных заводов солоду, хмеля и дров» | 10 393 | 19,5% |

| Село Кирилово | 45 634 | 9 988 | «за доставку водою ржи и овса» | 7 649 | 76,6% |

| По московскому дому | 193 769 | 408 651 | «за доставку водою хлеба» | 1 040 | 0,25% |

Как видно, расходы на перевозку сильно колебались от одного имения Гагариных к другому. Причины этому могут быть самыми разными, но отметим, что больше всего денег уходило на перевозку хлеба. Зерно — товар очень тяжёлый, поэтому и перевозка его требовала большого количества подвод и людей. Так, мы знаем, что по селу Покровскому от продажи хлеба за тот год было выручено более 30 тыс. рублей, а провоз зерна обошёлся в 4,5 тыс. рублей (15%). Неудивительно, что жизнь в Санкт-Петербурге, которая зависела от привозных товаров, была так дорога.

Фото: VOSTOCK Photo

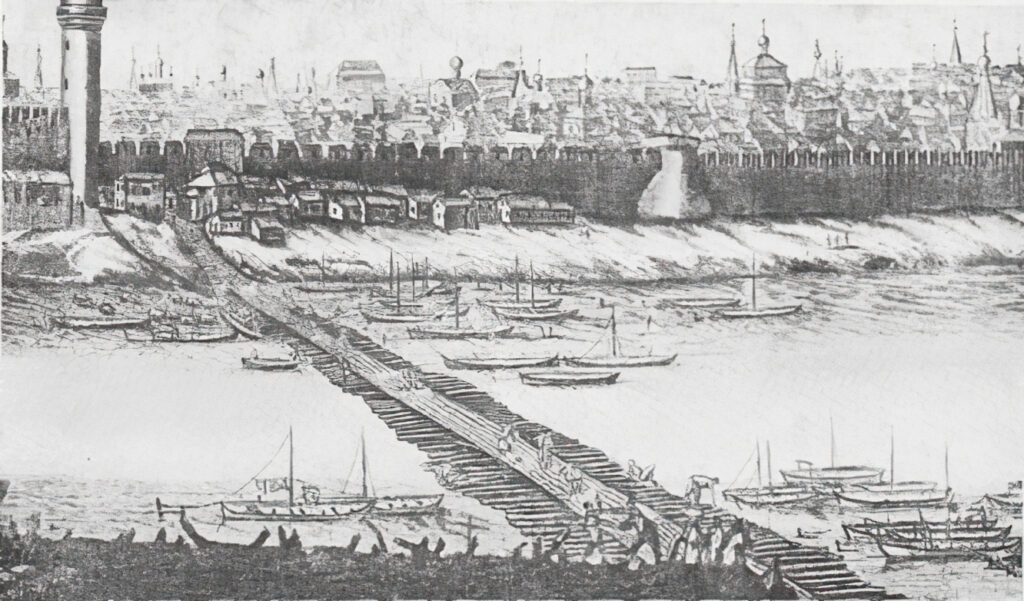

Грузы в России того времени перевозили не только по дорогам, но и водными путями. Насколько это могло оказаться дешевле? 2 июня 1764 года Сава Овчинников и Андреян Алтабасов купили в Плёсе лес на 162,5 рубля, рассчитывая доставить его в Москву. В тот же день они заплатили 1,35 рубля извозчикам за перевоз леса к пристани и наняли за 5,6 рубля семерых сгонщиков — крестьян дворцового села Хорошёво. Через три дня, к 5 июня, дровяной лес был доставлен («загнан») в Москву к Каменному мосту. Пятого же числа ещё 4 рубля было заплачено за перевоз под Каменным мостом, за 3,95 рубля наняты катальщики и ещё на 2,6 рубля куплено пеньковых веревок.

Катальщики завершили свою работу 10 июня, после чего пришлось ещё заплатить 8,1 рубля за выкладку леса у Живого Москворецкого моста, что и было завершено 14 июня. Таким образом, груз, преодолевший расстояние около 400 км по реке, в конце пути подорожал примерно на 30%. И в этом случае речь ещё идет о лесе, который сплавляли в виде плотов, что не требовало приобретения лодок и барок. К слову, последние часто использовались для транспортировки только в один конец, а после доставки груза на место назначения продавались на дрова.

Фото: VOSTOCK Photo

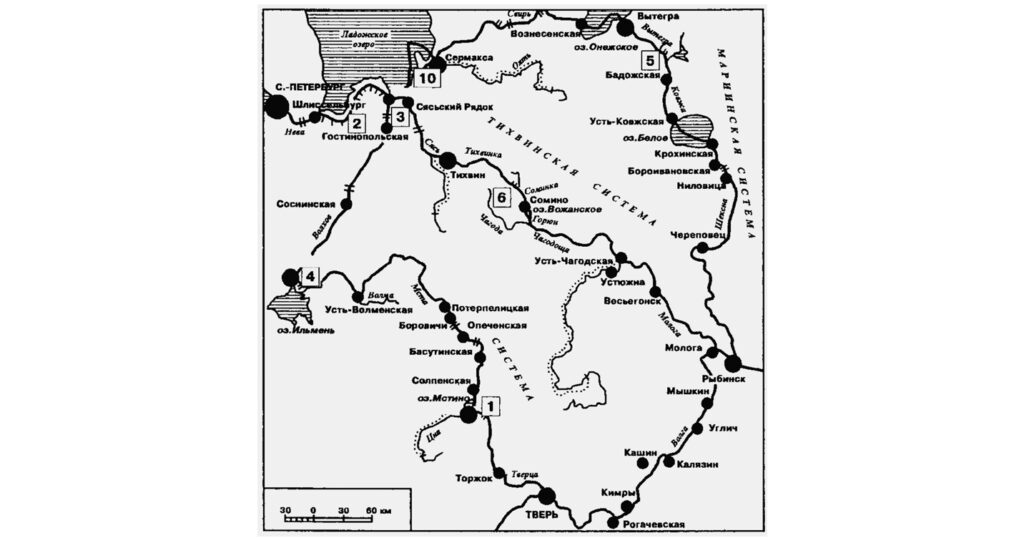

На большей части территории России грузы по воде в основном перевозили летом, а зимой, напротив, использовали дороги и гужевой транспорт. Если изначально водный путь предполагал только речные перевозки, XVIII век ознаменовал строительство системы каналов и, в частности, Вышневолоцкой водной системы. Этот водный путь, начинавшийся на Волге, у Рыбинска, дальше шёл по реке Тверце, пересекал каналами водораздел рек Балтийского и Волго-Каспийского склонов, а далее через ряд рек и озёр выходил в Ладожский канал и Неву. Общая протяженность этой системы, которая стала основной водной артерией доставки грузов в Петербург, составляла около 1700 верст.

Фото: VOSTOCK Photo

Рассмотрим судоходный сезон в 1795 году в Вышнем Волочке, который продлился с 12 апреля по 9 октября. Всего из реки Тверцы в порт Вышнего Волочка вступило 3512 барок, полубарок и лодок с разными грузами: строительными материалами, деревом, железом, крупами, мукой, маслом, одеждой, деньгами и прочим. Больше всего перевезли яиц (29 116 000 штук), пеньки (1 450 167 пудов), разного железа (1 017 585 пудов), сала (637 428 пудов), соли (259 760 пудов), постного масла (241 273 пуда) и медной монеты (на 444 250 рублей). Из более редких грузов можно отметить 703 пуда бараньих ножек, 1550 пудов пудры, 10 пудов сушёных яблок, 15 пудов пряников.

Фото: VOSTOCK Photo

Одним из самых сложных участков Вышневолоцкой системы на пути от Волочка к Петербургу были пороги на реке Мсте у города Боровичи. С 4 мая до 27 октября того же 1795 года через них проследовали 3236 барок, полубарок, семериков и лодок с грузами, а также 1591 плот. Везли в основном то же, что мы уже видели в Вышнем Волочке, что в целом легко объяснимо: 4 014 380 яиц, 1 176 590 пуда пеньки, 1 152 773 пуда разного железа, 410 000 раков, 379 020 пудов отборной крупитчатой муки, 175 790 пудов муки ржаной, 124 690 пудов говяжьего сала, 269 964 пудов пермской соли. Денег за это время через Боровицкие пороги проследовало на 324 250 рублей, а из экзотических товаров можно отметить 10 пудов корицы, 40 пудов лукошек и 147 пудов артиллерийских снарядов, то есть ядер, гранат и дроби.

Как видно, все аспекты, связанные с транспортировкой чего-либо, требовали существенных затрат: и строительство дорог, и их содержание, и отправка писем, и перевозка товаров. Однако в долгосрочной перспективе подобные траты становились оправданными: строительство дорог, как и перевозка товаров, способствовало расширению торговли и экономическому развитию отдельных регионов империи. Однако существенное снижение транспортных издержек станет возможным только после начала широкомасштабного железнодорожного строительства в России, которое помогло связать большую часть территорий страны.

Источник: «Исторический багаж». Авторы Елена Корчмина, Мария Аксенова