Благоприятный случай для организации экспедиции представился с приездом в Петербург в 1725 г. из Якутска казачьего головы Афанасия Фёдотовича Шестакова.

«Явился приежжей из Якуцка казачей голова Шестаков (о котором иные оказывали добрым, а другие называли плутом) с доношением, требуя итти с партией на Камчатку для усмирения и покорения тамошних немирных народов и сыскания в подданство новых земель и островов, у коего довольно наведался о тамошних местах, приложил стараться о исполнении действом. И как то ево предложение дошло в Сенат, то довольно учинено из Сената представления тогда бывшему Верховному Совету, откуду и апробация получена»

Как рассказывает И.К. Кирилов

Соображения Сената о посылке экспедиции А.Ф. Шестакова изложены в донесении императрице от 18 января 1727 г.

1. Что те земли прилегли к Российскому владению и ни у кого не подвластныя, и к содержанию и владению под Российскою державою нетрудный, но таковыя, каковы во всей Сибири в подданстве обретаютца.

(ЦГАДА, ф. Сената, кн. 666, л. 7 об. и 8)

2. Для прибыли государственной, понеже в тех местах соболь и протчей зверь родитца и оттуду вывозитца.

3. Для познания по Восточному морю морского ходу, от которого может впредь воспоследовать комерция с Японною или Китайскою Кореею, понеже между Камчатки и Удского и Дамского берегов море тёплое, а не ледовитое.

4. Наипаче для предбудущей заимки, пока нихто других земель… в те новосысканные земли не вступили и никакой претензии не имеют…

По сообщению Г. Миллера, А.Ф. Шестаков был «такой человек, который ни читать, ни писать не умел, но по одной памяти рассуждал». Однако А.Ф. Шестаков обладал большой энергией и умел заинтересовать своими рассказами.

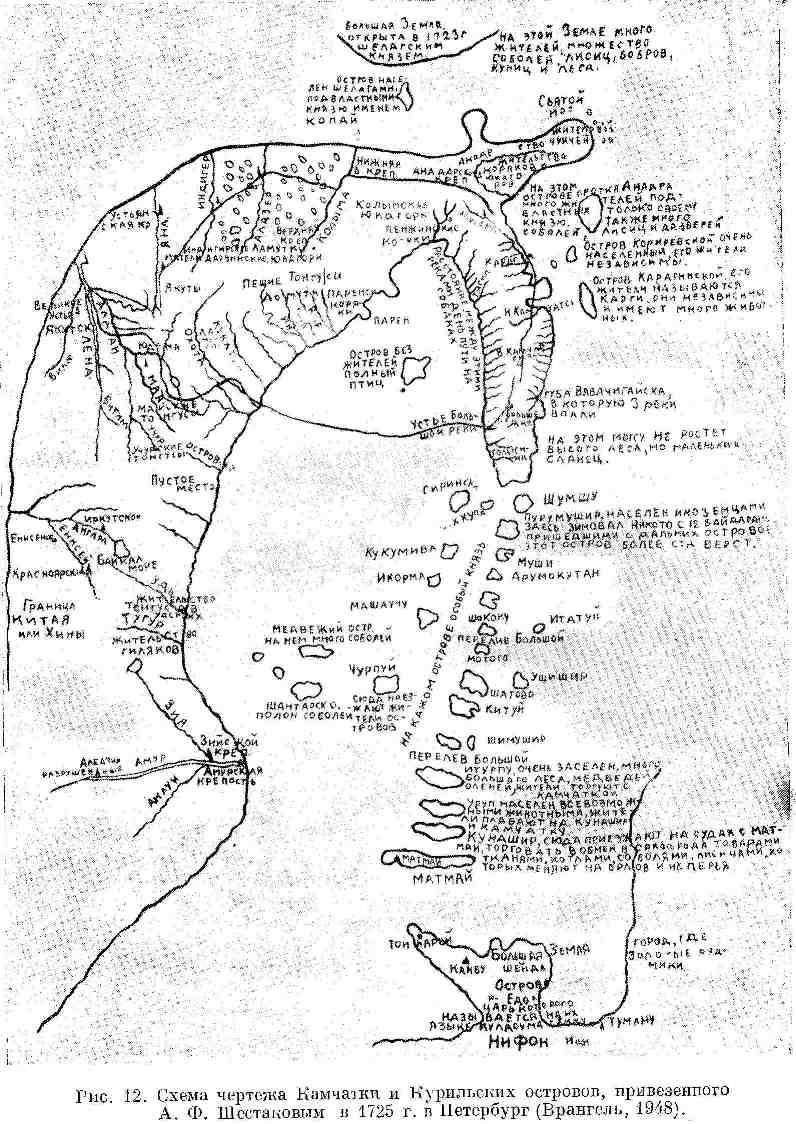

Когда А.Ф. Шестаков был в Петербурге, он показывал «разные карты его сочинения», которые представляли собой грубые чертежи, но привлекли внимание и получили известность. Некоторые данные из этих чертежей о северо-востоке Азии, об «острове Копая» и «Большой Земле» против Колымы попали через И. Делиля на карты Ф. Бюаша, о которых последний докладывал 9 августа 1752 г. Парижской Академии наук. Чертежом А.Ф. Шестакова пользовался также И.К. Кирилов. Обозначенные на нем Копаев остров и за ним «матёрую землю» счёл возможным нанести на свою «Полярную карту» и М.В. Ломоносов.

Содействие, оказанное А.Ф. Шестакову И.К. Кириловым, ускорило организацию экспедиции, и 9 февраля 1727 г. в журнале Верховного тайного совета по донесению Сената записано: «Решено дать солдат и при них офицера». Указом Сената от 3 мая того же года, составленным по указу Верховного тайного совета от 31 марта, предусматривались меры по призыву в подданство «изменников иноземцов и вновь сысканных», которые «прилегли к Сибирской стороне», по улучшению пути из Якутска па Камчатку, устанавливалась численность служилых в Якутске с «присудствующими острогами» и т.д. Решено было «послать кого из обер-офицеров искусного человека по рассмотрению губернаторскому, с ним казачья голову Шестакова» с отрядом из 400 человек служилых и, кроме того, с «казачьими детьми и иноземцами» — коряками, юкагирами, ламутами. Отряд должен был восстановить разрушенные остроги на реках Пенжине и Олюторке и примирить олюторских и островных (с Карагинского острова) «иноземцев». Из Олюторского острога отряд должен был идти в разные места по усмотрению обер-офицера и А.Ф. Шестакова для «приведения иноземцев» в подданство, при этом следовало «поступать по тамошним случаям и местам». Снаряжение экспедиции и руководство ею возлагались на тобольского губернатора М.В. Долгорукова.

С экспедицией поехали штурман Я. Гене, подштурман И. Федоров, геодезист М.С. Гвоздев, рудознатец С. Гардеболь.

А.Ф. Шестаков выехал из Петербурга в июне 1727 г. В Тобольске к экспедиции присоединился капитан драгунского Тобольского полка Д.И. Павлуцкий, назначенный командиром экспедиции и имеющий особую инструкцию о покорении туземцев. Заносчивый и склонный к самоуправству, А.Ф. Шестаков всю дорогу до Якутска ссорился с Д.И. Павлуцким. Дело доходило даже до драки. Их мирил: монах И. Козыревский.

В указе от 16 сентября 1728 г., полученном экспедицией уже в Якутске, сибирский губернатор М.В. Долгоруков пишет, что Д.И. Павлуцкий и А.Ф. Шестаков своим несогласием чинят «означенной партии продолжение и остановку». Далее в указе сказано: «Надлежит тебе, капитану Павлуцкому и казачью голове Шестакову поступать во оной партии во всем с общего согласия и, ежели кого за вины надлежит штрафовать, и тех людей наказывать, по коих мест ты капитан и: Шестаков будете в одном месте обще, а одному ему Шестакову как штурмана, так и протчих служилых людей бить без согласия твоего, капитанскою, веема не подлежит, понеже ты, капитан, по силе вышепомянутого указу, числился первым командиром, а он Шестаков — вторым. А что он Шестаков тебе, капитану, сказывал у себя особливой его императорского величества указ из Санкт-Питербурха, то ему Шестакову, буде оной указ у него имеетца, прислать в губернскую канцелярию с того указа копию, и капитану Павлутцкому о немедленном отправлении своем в назначенную партию».

Но А.Ф. Шестаков продолжал действовать по своему усмотрению. Он прожил в Якутске целый год, ознаменовав своё пребывание там проявлением грубого самоуправства и даже присвоением казённых денег. Когда многочисленные жалобы на его недопустимое поведение привлекли внимание правительства, он спешно выехал (в середине 1729 г.) в Охотск с частью команды. Не доезжая Юдомского Креста, А.Ф. Шестаков встретил возвращавшуюся Первую Камчатскую экспедицию. Вслед за А.Ф. Шестаковым в Охотск по приказу Д.И. Павлуцкого выехали штурман Я. Гене, подштурман И. Федоров и ботовой подмастерье И. Спешнев (Экспедиция Беринга). Сам Д.И. Павлуцкий направился в Анадырск.

В Охотске А.Ф. Шестаков к осени закончил постройку двух судов: большого судна, названного «Восточный Гавриил», и судна меньшого размера, названного «Лев», а также принял суда В. Беринга — «Святой Гавриил» и «Фортуна».

А.Ф. Шестаков намеревался плыть на «Восточном Гаврииле» в сопровождении судна «Лев» вдоль берега Охотского моря к северу, проникнуть на р. Олюторку и покорить коряков, а затем сухим путем пройти до Анадырска. «Святой Гавриил» под командой И. Шестакова должен был идти из Охотска к Камчатке и далее вдоль ее западного берега на юг, а затем до Удского острога, описывая на пути все реки, и осмотреть Шантарские острова. Оттуда он должен был пройти мимо Курильской гряды в Нижне-Камчатск, производя по пути опись всех островов и, если позволит время, исследовать «Большую землю». Наконец, «Фортуна», под командой сына А.Ф. Шестакова, В.А. Шестакова, должна была обеспечивать связь с Большерецком и обследовать Курильские острова.

Все эти планы окончились неудачей. А.Ф. Шестаков, выступивший осенью 1729 г. с мореплавателем Н. Треской, высадился из-за непогоды, не доходя Тауйского острога. Отсюда А.Ф. Шестаков с отрядом в 106 человек, вскоре возросшим до 150 человек, состоявшим почти сплошь из якутов, ламутов в тунгусов (русских было только 19 человек), двинулся 23 ноября 1729 г. сухим путем для завоевания районов до Анадырска. Но 14 марта 1730 г. в стычке с чукчами на р. Эгаче А.Ф. Шестаков был убит. Кроме него, было убито ещё 30 человек, из них десять русских. Из уцелевших людей часть (в неё входили казаки) пробралась в Анадырск, доставив туда тело А.Ф. Шестакова и собранный ясак. Часть же вернулась к Тауйскому острогу.

Выступившее вслед за А.Ф. Шестаковым в сентябре из Охотска судно «Лев», не найдя А.Ф. Шестакова, остановилось зимовать у устья р. Ямы и было здесь сожжено напавшими коряками, которые перебили почти всю команду (уцелело только пять человек).

И. Шестаков в сентябре 1729 г. отправился на «Святом Гаврииле» с мореходом К. Мошковым к югу; но 3 сентября судно, пройдя около 400 вёрст, было противным ветром отброшено к Камчатке и занесено в Пенжинскую губу (залив Шелехова). Перезимовав в Большерецке, И. Шостаков в сопровождении штурмана Я. Генса достиг в 1730 г. Удского острога, плавал оттуда на восток и осмотрел Шантарские острова. Он заходил в устье Амура и сделал промеры глубин, о чём, пользуясь «скаской» участника этой экспедиции Ильи Скурихина, сообщал в донесении в Сенат бывший полковник Тимофей Горнистов:

«На одном устье явилось глубины пятнадцать сажень, а широты полверсты, а на других устьях ходу нет понеже мелко».

Он же сообщил, что «на том устье живут иноземцы, прозываемые гиляки, тысяч с сорок по морскому берегу и по островам», которые «ни у кого не в подданстве».

Отряд И. Шестакова, по-видимому, описал южную часть западного берега Охотского моря и сделал чертежи. Вернувшись в Большерецк, а потом в Охотск, И. Шестаков в сентябре 1730 г. по приказу Д.И. Павлуцкого сдал судно Я. Генсу. Сюда же, по письму охотского приказчика, 6 июля прибыл из Тауйского острога бот «Восточный Гавриил».

В.А. Шестаков посетил на «Фортуне» четыре Курильских острова, где живут «иноземцы курильской породы», и взял с них ясак за 1730 г..

Результаты плавания И. Шестакова, вероятно, нашли отражение на составленной Я. Генсом в 1733 г. в Охотске карте Камчатки, Курильских островов и Пенжинского (Охотского) моря. На ней более правильно, чем на других картах того периода, изображён западный берег Охотского моря, особенно его южная часть. К сожалению, эта карта не была использована при составлении других карт, появившихся в ближайшие годы. В «Атласе 1745 г.» берега Охотского моря изображаются по трафарету, принятому ещё И.М. Евреиновым в виде двух линий, идущих с запада на восток и с севера на юг и сходящихся примерно под прямым углом.

На карте Я. Генса обращает на себя также внимание изображение вдоль восточного берега Камчатки, на расстоянии, примерно равном ширине Охотского моря, полосы земли с надписью: «положено сие на знак острова или песку».

Впоследствии И. Делиль, основываясь на устном сообщении В. Беринга, также нанёс на карте, составленной им в 1752 г., против Камчатки землю (приблизительно у 50° с. ш.). Представления о существовании к востоку от Камчатки земли отразились, как увидим далее, и в записке В. Беринга об организации Второй Камчатской экспедиции.

Источник: big-archive